道教咒语的情感内容及其对诗歌的影响(一)[图]

The Emotional Content of Taoist Spells and Their Influence on Poetry

作者:成娟阳、蒋振华 发布时间:2023-10-22

我国早期咒语具有语言简洁、古老而拙朴,在表达自身意愿上带有命令性、强制性等特点,如《山海经·大荒北经》记载黄帝让田祖叔均驱赶旱神魃,其令曰:“神,北行!先除水道,决通沟渎!”[1]语言斩钉截铁,对自身力量充满自信。又如伊耆氏《蜡辞》:“土,反其宅;水,归其壑;昆虫,毋作;草木,归其泽。”[2]那种指令性的语气,是建立在对自身力量及语言力量充满信心的基础之上的。这种命令性、强制性的语气,在汉代镇墓文中的表现也相当突出。镇墓文是出土明器文之一种,“镇”是古代方术中一种以物厌胜的方法,道教产生后,又与之相结合,以道符作为厌胜的法物,《颜氏家训·风操》云:“画瓦书符,作诸厌胜。”现存汉代镇墓文也大多语言简短、斩钉截铁,具有不可违抗的意味,如《延光元年镇墓文》中“死入土,生上堂,死人深自藏”[3],其句式、语气和伊耆氏《蜡辞》非常相似。与道教咒语更为相似的如江苏高邮邵家沟东汉墓出土的“符君驱鬼文”:

乙巳日,死者鬼名为天光,天帝神师已知汝名,疾去三千里。汝不即去,南山囗囗令来食汝,急如律令。[4]

“天帝神师”指驱鬼者,这种呼名驱鬼法与道教“若能知瘟鬼名字,鬼不敢加害,三呼其名,其鬼自灭[5]”的原理相一致。至于这则文辞与道教咒语的相似性,可将之与《元上玄元三天玉堂大法》中所载的一则咒语相对比:

叱咄五方瘟鬼,吾知汝名,得汝因,何四季行瘟病。……吾有一将,名咤唎,好食夜叉,常食鬼魅。瘟鬼闻名,速走千里。急急如帝君律令。[6]

前者称“已知汝名”,命令“天光”快速逃到三千里以外,否则,就让“南山”的某个凶神来吃掉它。后者亦称“知汝名,得汝因”,并告诉它“我有一将”“好食夜叉,常食鬼魅”,暗示瘟鬼快速离开,否则就会被吃掉。二者的语言与思维方式如出一辙,所不同的是后者增加了对自身神力的描绘与渲染。

一、道教咒语“顺我者昌,逆我者亡”的情感内容

道教产生以后,道士参与上述镇墓厌胜的活动,至魏晋以后,镇压墓鬼,断绝殃注、勾连等便多是由道士来完成,在《道藏》中存在大量相关记载。这些活动的情感内容都是命令、驱遣与威慑相结合,是对自我意志的高度强调,如《弘明集》所引一则流行于南北朝的道教咒语云:

天道毕,三五成,日月俱;出窈窈,入冥冥;气入真,气通神,气布道。气行,奸邪鬼贼皆消亡。视我者盲,听我者聋;敢有图谋我者,反受其殃;我吉而彼凶。[7]

这则咒语句式参差,用韵也不整齐,但是,从“气入真,气通神,气布道”之语来看,它已是道教修炼的咒语。“视我者盲”诸语则为对“奸邪鬼贼”的诅咒,这种诅咒之语在同一时期的其他道书中亦有出现,如《上清握中诀》中有云:“所向所愿,无灾无害;有恶我者,令彼伤败。”[8]因为该卷前有阙文,故无法判定其是否为咒语,但其后又有祝语云:

……包生万物,教化飞仙。脱某死名,天地长存。乘龙步斗,所向受恩。有恶我者,风刀火燃。[8]

二者内容与语言风格十分相似,可见前文所引很可能也是祝语的一部分。在道教文献中,“咒”与“祝”存在通用的现象,《上清握中诀》全文用“祝”,而其实则与“咒”相同。上文所引的咒语中,“有恶我者,令彼伤败”“有恶我者,风刀火燃”之语,由驱遣一变而为诅咒之语,《文心雕龙·祝盟》云:“黄帝有祝邪之文,东方朔有骂鬼之书,于是后之谴咒,务于善骂。”[2]可见咒语的一个重要特征就是“善骂”。道教咒语由早期巫术咒语与神灵祭祀中的祝词发展而来,吸取了它们驱遣、命令与威慑的语气,又加强了诅咒的内容,逐步形成了独具特色的情感内容及与之相应的语言风格。

将祷祝与诅咒相结合的咒语形态,在早期上清派道书《太上飞行九晨玉经》中亦有比较集中的体现,该书有咒语数十则,文辞内容与风格均与《上清握中诀》中的咒语相似,如:

天元运关,地纪转维。九灵交度,三五相推。四七幡宿,五帝徘徊。

承玄步虚,上蹑玉机。衣斗履斗,流铃焕威。顺我者吉,逆我者衰。

我行天真,万里廓开。身腾苍軿,魂升形飞。长离劫会,升入太微。[9]

咒语前6句言岁时运行,三辰五星、二十八宿互相推运,九天仙灵、五方天帝依次治理人间。中间6句描述修炼的主要内容,即步虚踏斗,流金火铃,其威力可以使“顺我者吉,逆我者衰”。后6句言修炼的最终目的:与神交接,飞升成仙。其中“顺我者吉,逆我者衰”之句,形容修炼的威力,能去除一切对自身不利的因素,这实质上是一种宗教皈依的威力,它使信仰者在无法控制的异己力量前保持心理的平衡和生活的信心。

由此可以看出从早期巫术咒语与神灵祭祀祝辞至后来成熟的道教咒语之间的发展历程:早期巫术咒语与神灵祭祀祝词只是希望借助某种神力来达到控制对方的目的,但它对客体大多并未神化,且力图达到控制对方的手段亦比较简单,如通过语言的神力,运用命令、驱遣的语气来渲泄自身愿望;汉代镇墓文中,已经有了初步的神灵观念,如通过设想一个南山凶神来威慑和制服对方;至道教咒语,这种观念更为成熟,不但客体被广泛神化,主体的力量也通过宗教皈依而变得更加强大,其内涵也更丰富。就其情感内容与表达方式而言,道教咒语又是继承了自早期巫术咒语与神灵祭祀祝辞而来的命令、驱遣、斩钉截铁、不容置疑的语气,并通过对自身力量的进一步加强,进而提炼成“顺我者昌,逆我者亡”的模式,这是对主体力量的绝对强化,这种强化由于有宗教皈依的强大后盾,故变得不容置疑。

最晚至东晋南朝的上清派道书中,这一情感内容及类似于“顺我者昌,逆我者亡”的表达方式即已形成,《太上飞行九晨玉经》是比较集中的一例,其中的咒语如:

……谋我者刑,干我者烦,乐我者寿,愿我者仙[9]……

……所愿从心,万事成就。有恶我者,刀刑火墓[9]……

……所愿皆合,众邪莫干。有恶我者,暴形破门[9]……

……万事如愿,所向皆平。有恶我者,戮以神兵[9]……

……所向如愿,无灾无害。有恶我者,令彼伤败[9]……

……乘龙步斗,所向受恩。有恶我者,风刀火燃[9]……

这一内容在其后的道教咒语中几乎成为一种标志,相关例子不胜枚举:

为我者太阳,不为我者灭亡。[6]

——《无上玄元三天玉堂大法》

善我者福,恶我者殃。鬼贼当我者死,值我者亡。[10]

——《灵宝六丁秘法》

见我者死,闻我者惊;慢我者灭,敬我者生。[11]

——《太上说中斗大魁掌算伏魔神咒经》

爱我者生,恶我者殃;谋我者死,憎我者亡。[12]

——《太上太清天童护命妙经注》

逆我者灭,背道者衰。[13]

——《正一出官章仪》

百恶鬼贼,当我者亡。[13]

——《太上六壬明鉴符阴经》

唐宋以后,这一情感内容得到了进一步丰富与发展,它不再是简单的对“恶我者”的诅咒,还包含了道教修持中全心修养的重要性以及贪嗔、财利对于修持者的伤害作用,如金代侯善渊注《太上天童护命经》中“爱我者生,恶我者殃”等语时云:

爱我者生,

全神养气,保命长生。颂曰:阴阳火候勿令差,铅鼎飞霜吐翠砂。一粒明珠颠倒滚,满天精耀放红霞。

恶我者殃;

贪嗔损气,嫉妒伤神。颂曰:贪嗔嫉妒勿交生,信任寰中自在行。清静欲逢尸鬼闹,袖中携剑斩三彭。

谋我者死,

财色利名,亲之者死。颂曰:功名富贵莫争罗,爱欲恩深业转多。达士超然俱远避,迷人不悟永耽砤。

憎我者亡。

心猿意马,纵之则亡。颂曰:邪魔阴鬼乱交纷,握固存神意不容。寂静若逢尘事挠,放开心月照虚空。[12]

其次,魏晋南北朝时期道教咒语主要是将赞颂、祷祝与诅咒结合起来,而对于自身神力获得的描述比较单一而生硬,唐宋以后咒语中,关于这方面的描述则更加具体生动,如《太上太清天童护命妙经注》中:

皇天生我,皇地载我;日月照我,北斗辅我;

星辰荣我,江河渡我;北辰侍我,风雨送我;

诸仙举我,司命与我;太一任我,六丁进我;

玉女从我,五帝卫我;天门开我,地户通我[12]……

内容之丰富复杂,真可谓“人人有份,物物皆从”[12],唯其如此,才能达到“所为者成”“何神不使,何令不行”[12]的境界。

唐宋以后道教经籍中,对这一情感内容的肯定与自觉上升到了更高层次,使它不再是一种概念性、情绪化的表达,而是有意识的丰富与完善。这一方面除了咒语本身的丰富与完善之外,还可以从对这些咒语的注释中体现出来,如《太上说玄天大圣真武本传神咒妙经》中玄帝本事大神咒云:

拒吾者灭,奉吾者生;恶吾者辱,敬吾者荣;礼吾者寿,非吾者薨[12]……

南宋道土陈伀为此经作注,分别以“王衮拒玄帝圣训而立见灭”“孙诚之信奉玄帝临死地而复生”“冯虫大高邵郎游行儿以恶触玄帝者身口过犯招辱”“狄青之恭敬感玄帝降威附体助得身荣”“吴元嗣信礼玄帝感一门皆寿”“世禄权臣(如陈之翰)不信非毁玄帝降言诫训如评论为虚诞之说者报昭恶疾而薨”[12]等事例进行注释,这实际上是以具体的事实来证明咒语并非虚言,可见这一情感内容从早期的情绪色彩较浓而上升到了更加具体的境界。这种对道教咒语世俗化的解释,既是道教信仰有着深厚广泛的民众基础以及它走向最广泛的社会底层的一种体现,又是对咒语情感内容的一种肯定、强化与具体化。

二、道教咒语的本质内涵:“三界内外,唯我独尊”

为了实现驱邪、杀鬼,消灾除祸的目的,道教咒语往往想象一种超自然的神力来战胜带来灾祸与不祥的一切,这种力量所向无敌,“见我者死,闻我者惊”“百恶鬼贼,当我者亡”“善我者福,恶我者殃”。道教咒语最吸引人之处,就在于对这种力量的描写方面,它不仅具有丰富的道教文化内涵,而且具有豪宕浪漫的文学色彩,所以,道教咒语中最具道教本色的是那部分以“顺我者昌,逆我者亡”为标志的作品。

道教咒语中,“顺我者昌,逆我者亡”主要通过以下两种方式得到体现:

一是直接幻想神灵的力量。道教之神是正义的化身,他们大多有非同一般的力量,能制妖伏魔,扶正驱邪。道教咒语中大量生动的武神形象如雷神、四圣真君等,他们多有不同于常人的神异特征,这种特征赋予他们战胜妖魔的力量,那种力量巨大无比,使妖魔闻之色变,能于转瞬之间斩妖除魔,所以,他们与妖魔之间的战争是没有任何悬念的:

逢妖寸斩,遇鬼擒收;顺鬼不斩,恶鬼截头。[14]

——《天猷真君神咒》

阐扬正法,荡邪辟兵;化育黎兆,协赞中兴。

敢有小鬼,欲来现形;吾目一视,五岳摧倾。[14]

——《佑圣真君神咒》

斥咤风雨,山石川洪。横身鼓舞,飞龙走乾。[14]

——《星帅咒》

此外,《木郎祈雨咒》《大木郎神咒》《通济誓咒》等咒语,更是用铺陈的手法,写各种神灵,各种法术,其摧妖斩魔的力量跃然纸上,读之令人奋起。

当然,在有些咒语中,具有那种神力的不是某个神灵,而是法术或咒语本身,如《握雷局咒》:

一转天关正射,二转霹雳交飞,三转龙神吐雾,四转雷雨广施,五转飞砂走石,六转山鬼伏摧,七转阴霆将兵,依吾法令,收摄六天断头不道之鬼,赴吾魁罡之下受死,无动无作。[14]

《遣将咒》:

雷声震十方,妖魔自消亡。万祟随符灭,千妖逐咒亡。

将吏千千万,万凶不敢当。三阳雷火将,摄祟付魁罡。

急急如律令。[14]

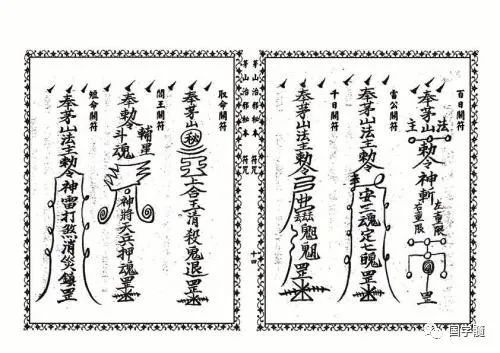

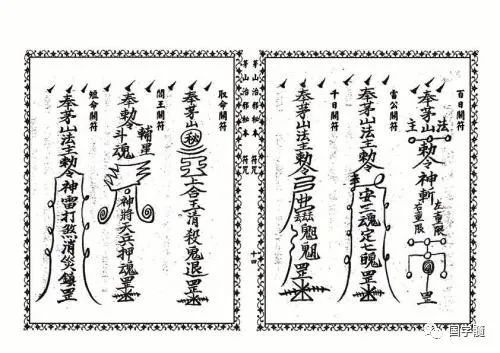

《灵宝无量度人上经大法》认为大法旨要有三局:行咒、行符与行法[15], “非符则不能感召,非咒则不能合灵”[6], 可见咒语多与法术、神符相结合,是法术与神符作用的体现,是“合灵”的桥梁。

在这些道教咒语中,虽然突出的是神灵或法术、神符的力量,实则它们都是行咒者自身力量的体现,正如《崔、向二使召咒》所云:“汝受吾权,吾召汝形。”[14]咒语神力的实现是建立在千神万灵均听从施咒者感召的基础之上,所以,虽然从文辞而言,它们所描写的是神灵或神咒的力量,而其实质所暗示或突出的仍然是施咒者自身的神力。

二是幻想自身在神灵的庇佑下,有着无坚不摧、万鬼难近的神力。如《金光神咒》:

天地玄宗,万气之根。广修万劫,证吾神通。

三界内外,唯我独尊。体有金光,覆映吾身。

视之不见,听之不闻。包罗天地,育养群生。

受持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝伺迎。

万神朝礼,役使雷霆。鬼妖灭爽,精怪亡形[14]……

正因为“三界内外,唯我独尊”,故有着不可战胜的力量,一切妖魔鬼怪都无所遁形,而“我”之所以有如此神奇的力量,是因为“受持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝伺迎。”在这里,施咒者已完全被神化了,这种被神化了的、“三界内外,唯我独尊”的施咒者主要有两方面的特征:一是得天地之道,与日月合德,“天心合我,地心合我”[14]“天为我覆,地为我藏;北斗七星,为我衣裳”[14]“吾以月洗身,以日炼真”[14]“皇天生我,皇地载我;皇天养我,皇天育我。我印在我手,咒在我口。头戴天罡,足踏北斗”[14]。二是有神灵的庇护,故千邪万鬼,不可干犯,“某今统领,霹雳乾坤”[14]“兵不得侵,刃不得伤;鬼神不得见,灾祸不得殃”[14]“仙人辅我,玉女佐形。二十八宿,随吾指陈。左有六甲,右有六丁。前有雷电,后有风云。千邪万秽,逐气而清”[14]。在具体的咒语中,这二者又往往联系在一起,这方面最具代表性者当数《天童经》:

皇天生我,皇地载我;日月照我,北斗辅我;星辰荣我,江河渡我;北辰侍我,风雨送我;诸仙举我,司命与我;太一任我,六丁进我;玉女从我,五帝卫我;天门开我,地户通我。……何神不使,何令不行。上有朱雀,下有玄武;左有青龙,右有白虎。爱我者生,恶我者殃;谋我者死,憎我者亡[12]……

在这则咒语中,“我”与天地、日月、星辰、江河、风雨、诸仙相沟通,“我”天父地母,日月照耀,诸仙辅佐,又得江河风雨之助……总之,天地之间,因为“我”与天地合德,故拥有最大的力量与自由,能驱使所有神灵,而一切邪魔则闻之遁形。

以上言得天地日月星辰之助以及诸神护佑的情况。道教咒语中,也有许多专写某一神明扶助的,如《玉女咒》:

玉女玉女,护我保我;玉女玉女,卫我侍我。无令百鬼中伤,行到某处,人鬼莫能识我。窈窈冥冥,莫视其形。人见我者,以为非人,以为束薪。人不闻其声,鬼不见其精。善我者福,恶我者殃。百邪鬼贼,当我者死,值我者亡。千人以上,万人之中,见我者喜悦,独开我门,而塞地户。急急如律令。[10]

玉女是道教之神,在早期上清派道书《上清琼宫灵飞六甲左右上符》中就有记载,唐宋以后道书中,多有召请玉女保护身形的内容,上文所录《玉女咒》约出于唐末五代。此外,《灵宝六丁秘法》中亦有《玉女咒》:

玉女天神至矣,永与我侍。行到于某处,杳杳冥冥,莫睹我形;人不闻其声,鬼不见其精。善我者福,恶我者殃,鬼贼当我者死,值我者亡。千人万人,见我喜悦。急急如律令。[10]

这种写由于某一神明的庇佑而获得神力,从而“千妖莫当,万鬼难近”“顺我者昌,逆我者亡”的咒语在道教经籍中数量也很多。

《玉女咒》言由于玉女天神前来保护身形,故有“行到某处,人鬼莫能识我……人不闻其身,鬼不见其精”的神奇效果,而在《大变神咒》《追摄咒》等咒语中,人的神异之处就更加生动与丰富了,如《大变神咒》:

吾身非凡身,此北帝之真,头如黑云,发如乱兵。……眉如蜈蚣,毒气濛濛;鼻如铁钟,雷震长空;耳如火铃,口如天门。左眼太阳射天关,右目太阴转地轴;上唇风伯拔山林,下唇雨师行雾雹。牙如剑柱霜雪寒,十指如钩光太极。……吾为天蓬大元帅,统部五帝魔兵。敢干吾令,倒缚横吞。急急如律令。[14]

咒语开头即云“吾身非凡身”,因为得北帝之真,化身为天蓬大元帅。道教有着神化身体各器官的传统,如早期上清派经典《太上黄庭内景玉经》中,便宣称人首脑室及面部五官、胸腹内五脏六腑及肠胃等器官,皆有真人神仙居住其中,修道者若能常诵经书,默念神名,存思身神之形状、服色、居处及其职司等,便能通神感灵,使脏腑安和,形神相守,延年却老,成仙升天。《变神咒》对身体各部神异力量的描绘便建立在此基础之上,但此咒语中的描绘非常生动奇特,道教咒语的想象力由此可见一斑。在这种想象力的作用下,道教把降妖驱鬼的神奇力量具体到身体的每一个器官,这样,人的神力便有了明确的源泉,人亦可以不借助于任何外力而达到驱邪杀鬼,遇之者死,当之者亡的境界,这亦使道教咒语对自身神奇力量的描绘不再停留在“三界内外,唯我独尊”这种概念化与情绪化的表面。

本文摘自《湖南师范大学社会科学学报》 2018年第5期 P94-102页。图片来源互联网。

原名:《道教咒语的情感内容及其对诗歌文化的影响》