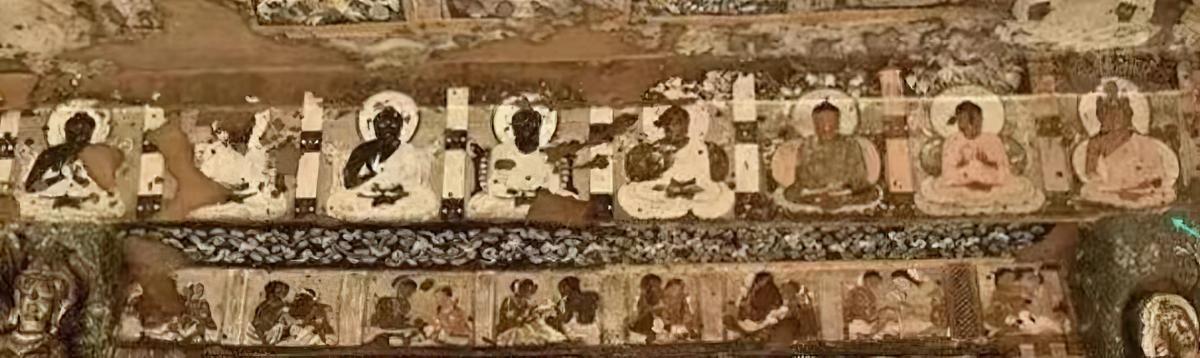

图|阿旃陀石窟弥勒菩萨

笈多王朝后期,古印度佛教文明盛行,各地大肆修建佛教石窟,在印度石窟文化中,我们常常看见菩萨形象的壁画、浮雕等艺术,其中最具盛名的造像原型当属弥勒菩萨和观音菩萨,阿旃陀石窟中的弥勒菩萨就是这一时期典型中的典型。

阿旃陀石窟中弥勒菩萨最鲜明的外观特征就是豪贵,弥勒佛像不仅有华美的王冠和服饰加持,还坐在象征弥勒佛下生成道的龙华树下。由此可见,阿旃陀石窟中的弥勒形象一定遭受了王朝统治者的影响,他们一改苦行僧风格,摇身变成高高在上的众佛王者,古印度君王的控制和统治体现得淋漓尽致。

同一时期的纳西克石窟也有不追求华贵的弥勒佛造像,这些弥勒也坐落于龙华树下,自此,印度弥勒佛造像元素就固定了龙华树的存在。这种弥勒佛像的存在也丰富了笈多王朝的弥勒佛形象,不是完全的王朝控制,弥勒不都是王权的伴随者,也可以人民的幸运神和拯救者。

三、瞻礼弥勒圣像,领悟印度艺术在承载历史

弥勒佛造像和弥勒佛信仰的变化也可以看到古印度的背景和历史变化。一个时代的艺术产品必定要遭受时代主流和时代背景的侵蚀,没有时代特点的艺术它不能算完全意义上的历史产物,历史正是因为这些极具时代艺术风格的存在,才更加真实鲜活。

贵霜时期的弥勒是上升信仰和下生信仰的多方体现,不同的地区有不同的弥勒信仰。有的将弥勒佛视为下凡拯救苍生的行者,有的将弥勒视为上天的统治者,弥勒佛的地域信仰差异造就了不同弥勒造型的呈现。

犍陀罗地区的弥勒佛像特点就是印度当时纷杂的国家环境影响的。虽然佛教的内核因为佛教根深蒂固的信仰没有改变,弥勒还是未来佛,但是佛像的风格因为西方艺术的入侵开始有了变化,本土化的弥勒佛是追求象在,而西方化的弥勒佛追求形在,犍陀罗地区的弥勒是独一无二的,也是其他地区无法产生的,其他国家模仿不来的。