返回主页

乐观其深矣--观乐之门【图】

the Way Leading to the Depths of Mind[Picture]

作者:陇菲 发布时间:2017-5-4

|

当 代 观 乐

陇菲

乐观其深矣。

—— 《礼记·乐记》

开题

《法华经·普门品》(Avalokiteśvara) 即“观自在王如来”。Avalokita为“观”,iśvara为“自在”。Avalokiteśvara,指观世音菩萨具般若智慧,能洞彻世间“五蕴皆空”真相,达到“观自在”的境界,所以能救苦救难。

“观世音”,即洞彻世间音声的虚妄不实,能不为所动,达到“如如不动”大解脱之境。这是“观世音”的“自修义”。

“观世音”,又指洞悉世间众生心声并救拔其苦。凡有众生,若在苦恼之时,只要专心虔诚称念观音圣号,观音菩萨便会立即听到每一众生的音声而同时予以救济。这是“观世音”的“度他义”。

龟兹佛教高僧鸠摩罗什借用《春秋左传·季扎观乐》和《礼记·乐记》“乐观其深矣”之“观乐”一语,把Avalokiteśvara译为“观音”、“观世音”(民间称之为“观音菩萨”),为后人评品音乐开一大法门。

每一个音乐学家,都应以“观音菩萨”的智慧、慈悲,观音、观世音,观乐、观乐史。

前言

综观当代音乐,尽管五音令人耳聋,依然有其脉络可寻。

当代音乐新作的品级优劣及其前景命运,自然见仁见智。

当代实存所有音乐(包括流传至今的以往历代音乐)的社会功能及其实现、衍变,则可分析讨论。

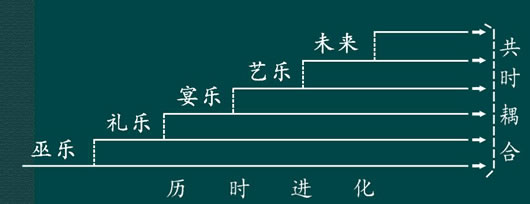

中国音乐经历了周秦之前的巫乐期、魏晋之前的礼乐期、唐宋之前的宴乐期之后,于元、明、清之际和民国以来进入了具有艺术和商业之二重性的艺乐期。(1)

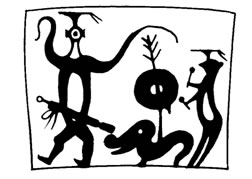

在“巫乐期”中,乐师是巫师(往往是部落酋长、氏族首领),音乐是原始巫术有机组成部分;

在“礼乐期”中,乐师是官员(宫伎、官伎、营伎),音乐是礼的附庸、政的奴婢、刑的补充;

在“宴乐期”中,乐师是乐奴(家伎),音乐是“娱密座,接欢欣”,佐酒进食背景;(音乐开始“边缘化”,开始逐渐脱离社会活动中心。)

在“艺乐期”中,乐师是戏子或艺人,音乐逐渐摆脱了巫术、礼仪、宴飨他律制约,演变成为商品化欣赏对象。(音乐进一步“边缘化”,进一步“自律”。)(陇菲,1991,2002,2004。)

我们可以在此框架内,深入分析当代中国乃至当代世界音乐生活实际注重的社会功能。根据一般观念,所谓当代,似乎是一个全新世界。

其实不然。当代世界乃是历史演化至今的存在。而所谓历史演化,既有历时的新陈代谢,又有共时的集合累积。

所谓“演化”,既有历时纵向,又有共时横向。在历时演化过程中,新事物并非完全取代了旧事物,许多历史遗存,往往在新事物已然发生之后,还或多或少、或明或暗地继续存在。这些以往旧事物和此后次第发生的一系列新事物,持续不断的共时集合耦合同在。

当代中国、当代世界乃是历史中国、历史世界的继续,在已然现代化之际,历史上所有存在,都依然或多或少或明或暗地共生于当代。

就音乐而言,以往历时发生的巫乐、礼乐、宴乐、艺乐,也持续不断的共时集合耦合同在,到了现在,它们都依然或多或少或明或暗地共生于当代。

当代中国乃至当代世界音乐,呈现一种错综复杂之历史集合。

古今中外的音乐作品,在当代或者彼此独立而共生,或者相互融合而衍变。由于历史演化,由于和新事物耦合共生,以往历史时期遗留至今的音乐,其在当代中国乃至当代世界,已经发生了或多或少或明或暗的实质性变化。我们必须面对这些依旧存在于当代中国乃至当代世界的历史音乐遗存。只有直面这些历史音乐遗存,我们才能真正了解当代中国乃至当代世界音乐的全貌,我们才能真正了解当代中国乃至当代世界音乐的社会功能。

当代中国乃至当代世界的新音乐作品,也只有置于这个大系统之中,才能确立其地位和价值。

一、 巫乐之式微

一般而言,在当代中国乃至当代世界大部地区,“巫乐”已经没有太多活动余地。

孔子曾说:“礼失求诸野”。

仿此可说:“巫失求诸野”。

此,尚可“求诸野”的巫乐、礼乐遗亚,即史籍中有别于“官乐”的“散乐”一类。

时至今日,在一些边僻之地,一些现代文明影响较少的地区,神人对话、天地交通、驱邪打鬼、蜡祭灭蝗、祈福请安、求雨求子的巫乐,依然有其强劲生命。其中,最重要的保留地,乃是中国边疆少数民族地区。此所谓巫乐,历史上早已发生变化。

周秦之际,巫乐已经开始转化为礼乐。

以往巫乐中血缘部族交通天地(实际上是与已逝祖先及其创造之文明的沟通)的集体巫术,在“绝地天通”(《国语·楚语》)的政治历史事件之后,已经成为王者、官府的特别礼仪。

巫乐转化为礼乐的标志性事件,是秦代以来“乐府”的建立。

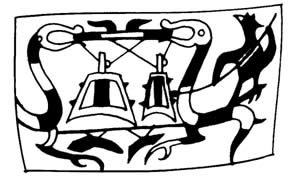

秦“乐府”钟

在“乐府”中,音乐艺术已然不再是部落酋长、氏族首领率领,部落或者氏族所有成员集体参与的超凡神迹,而成为政府官员职掌、少数职业乐师专门从事的例行公务。

此巫乐向礼乐转变过程之中,以往那种疯癫、痴狂的风格,逐渐被典雅、庄重的风格取代。(2)(3)

中国传统音乐在巫乐向礼乐转化的上古,一方面失去了生命原初的野蛮,另一方面显示出人类文明的曙光。

尽管,巫乐那种疯癫、痴狂的风格,依然使一些当代中国作曲家仰羡渴慕。(岂止是当代,岂止是中国,岂止是作曲家。)然而,中正平和、雍容华贵,恰正是华夏音乐的特异之长。在此转变初期,礼乐依然保留了不少远古巫乐蛛丝马迹。湖北隋县曾侯乙墓出土漆画中,撞钟击鼓的乐师,依然是鸟首人身的巫师模样。

曾侯乙墓漆画

曾侯乙墓漆画

正是此巫乐其表,礼乐其实,金声玉振的钟磬之乐,昭示着礼乐新时期开始。

在进入礼乐新时期之后,原始巫乐之“求雨求子”的社会功能,依然在民间草根世界中顽强保留了自己蓬勃生命。即使当农业文明转化为工业文明之后,在世界各地,相关两性交往的原始巫乐成分,也依然没有失去自己固有社会功能。

当然,其“巫”的气氛日见稀薄,而“性”的成分则依然浓郁。

时至当代,大部分所谓流行音乐主题话语,还无非是两性之间卿卿我我、死去活来。此所谓“情色”一类,依然保留了血缘时代远古巫乐“封土为社,令会男女,奔者不禁”遗风。

在进入礼乐以及宴乐、艺乐时期之后,巫乐社会功能中“巫术”之“巫”的方面,亦即神话、宗教的一面失落较多。而巫乐社会功能中“巫术”之“术”的一面,亦即召集、聚会、操纵、控制、兴奋、迷幻的一面,依然有其强大威力。

流行音乐大型演出引起狂热、骚乱的事件屡见,保安、军警对此往往如临大敌。

由于当代中国的民族政策、文化政策,以及所谓“无烟工业” —— 旅游事业发展,历史发生并依然存在于当代中国并且和其它礼乐、宴乐、艺乐共生的巫乐,逐渐开始改变其固有“神人对话、天地交通、驱邪打鬼、蜡祭灭蝗、祈福请安、求雨求子”的社会功能,而开始具有了新的社会功能。巫乐之新的社会功能,是指一些地方大型庆典时的礼乐功能(特别在少数民族地区、边疆偏远地区),官民公私宴会中的宴乐功能,还有旅游景点商业性质的艺乐功能,以及所谓“民俗文化保留地”的象征功能。

无论是藏戏“打鬼”,还是萨满“跳神”,都已然成为当地民俗象征,而逐渐削弱甚至丧失原先巫乐内涵。这些以礼乐、宴乐、艺乐(包括巫风浓厚的专业音乐创作)面目出现的当代巫乐,已然改变远古巫乐原先固有社会功能。和礼乐、宴乐、艺乐耦合共生,当代巫乐已然不再纯粹。

由于欧洲中世纪浓烈巫风的长期熏染,欧洲艺术,特别是欧洲音乐,即使是文艺复兴之后,依然巫术侵人,巫魇乱性。文学而言,无论是莎士比亚《哈姆雷特》,还是歌德《浮士德》;音乐而言,无论是威尔第《阿依达》,贝里尼《诺尔玛》、德沃夏克《月亮颂》、还是瓦格纳《尼伯龙根的指环》,大多如此。与此相比,莫扎特《费加罗的婚礼》、贝多芬《费德里奥》、比才《卡门》,则去魅还俗,展现大师良知良识。

中国华学,历来不言怪力乱神。在中国,巫乐的神话、巫术内涵,特别是它的神话、巫术之文辞、标题,甚至和巫乐相关的山川、建筑、风俗、仪式、族群、社团,都成了特定礼乐、宴乐、艺乐包装,而不再具有实质意义。

巫乐式微,已是历史事实。

二、 礼乐之没落

礼乐没落,早在西周末期已经初见端倪。

礼崩乐坏,是奴隶制度消亡的必然结果。

像曾侯乙墓出土文物显示之那样规模宏大的礼乐制度,自两汉魏晋南北朝之后,再也没有恢复。

曾侯乙墓编钟

曾侯乙墓编磬

李白所谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”者,从一个方面反映了魏晋南北朝以来由于奴隶制衰微,中国统治阶级再也没有能力像以往那样使用大量奴隶“镂金错采、雕绩满眼”的现实。(4)

以往宗白华氏有关中国古代“镂金错采、雕绩满眼”、“清水出芙蓉,天然去雕饰”两类美学风格的言说,是自共时角度观察,如果自历时角度观察,显然有其变化轨迹可察。

两汉时期,尚有一些复古迹象。魏晋南北朝之际,“金声玉振”的大型钟磬则逐渐蜕化为所谓“体金应石”的“方响”一类小型乐器。轻便型乐器方响问世,是礼乐没落的象征。

方响

敦煌壁画中的方响

礼乐,是充满政治意味的音乐。

对此,先有竹林七贤嵇康之批判的武器,后有唐太宗李世民之武器的批判。

嵇康以学者口吻宣称:“至夫哀乐,自以事会先遘于心,但因和声以自显发。”(《声无哀乐论》)

太宗则以开国之君的权威,用不容置疑的口吻断言:“夫音声岂能感人?欢者闻之则悦,哀者听之则悲,悲悦在于人心,非由乐也。”

尚书右丞魏征为之概括:“乐在人和,不由音调。”(《贞观政要·礼乐》)

从此,以往在政治前台的礼乐,降格为佐酒进食背景,此正所谓“宴乐”。

正所谓:

“牢羞既陈,钟石俟。”

“饔人进羞,乐侑作。”

“金敦玉豆,盛交错。”

“御鼓既声,安以乐。”(隋《燕射歌辞·食举歌》)

嘉峪关魏晋墓室宴乐

嘉峪关魏晋墓室宴乐

繁文缛节的礼乐,实际上已被隋唐以来统治阶级冷落。礼乐没落的标志性事件,是“教坊”成立,以及“立部伎”和“坐部伎”对峙。唐代教坊建立,无疑分割了太常乐府专权。教坊所属宴飨乐舞,风靡一时而上行下效。甚至官员俸禄中,也有专门蓄养乐奴的经费器用。

当时立部伎所属广场歌舞,往往使坐部伎所属雅乐礼仪相形见绌。敦煌壁画中名噪一时的“反弹琵琶”,无非是立部伎广场歌舞即兴表演。此,与那些“端冕而听”而“惟恐卧”的坐部伎雅乐(礼乐),岂可同日而语?

白居易《立部伎》诗云:

立部伎,鼓笛喧,

舞双剑,跳七丸,

袅巨索,掉长竿。

太常部伎有等级,

堂上者坐堂下立。

堂上坐部笙歌清,

堂下立部鼓笛鸣。

笙歌一声众侧耳,

鼓笛万曲无人听。

立部贱,坐部贵,

坐部退为立部伎,

击鼓吹笙和杂戏。

立部又退何所任?

始就乐悬操雅音,

雅音替坏一至此,

长令尔辈调宫徵。

圆丘后土郊祀时,

言将此乐感神祗。

欲望凤来百兽舞,

何异北辕将适楚。

工师愚贱安足云

太常三卿尔何人?

白居易基于礼乐道统,虽然还说坐部伎“笙歌一声众侧耳”,立部伎“鼓笛万曲无人听”。但他说的坐部伎,已然是宴乐,而不是礼乐。他不得不承认,当时的礼乐(雅乐),不再由专业素养较高的宫廷坐部伎乐师演奏,而已经是由业余的立部伎“退”而“为”之,“替坏一至此”。不仅有社会功能的转变,而且奴隶制度一旦崩溃,以往那种劳民伤财繁文缛节的礼乐,必然失去其经济基础。除非高度中央集权国家,礼乐没有可能再造历史辉煌。

森严的等级制度一旦被民主的社会系统取代,礼乐必然失去其社会基础。当代世界,礼乐已然逐渐淡出。除了国旗升降、大型集会、阅兵典礼、体育比赛之外,很少有人把礼乐当事。关系到经济,礼乐在许多场合,已然蜕化为商业性表演,失去了以往的庄严肃穆。

时至当代,礼乐中“礼”的成分日见稀薄,而“乐”的成分以及“商”的成分则日见浓郁。

观赏当代庆典仪式中军乐队行进表演,可以对此产生深刻印象。苏联电影《夏伯扬》中,白军敲着小军鼓列队冲锋之肃杀景象,已然蒙上历史厚重尘埃。甚至在一些宗教典礼中,礼乐也逐渐具有了商业表演内涵,开始向世俗献媚。英国威敏斯特大教堂向旅游者开放的庄严弥撒,已然转化为包括非基督徒在内之所有俗众聆赏对象。

当然,在特定历史情境中,“文以载道”之“礼乐”的亡魂,也会不时被召回。不过,是否灵验,就又当别论。

三、 宴乐之蜕变

草民饮食,不过温饱,没有贵族、官员宴乐精致。

一般家庭,不具有雇佣家奴性质之乐师的经济实力。

中世纪以来,贵族、官员恩宠,是乐师生存首要前提。宴乐本来是由贵族、官员专享。只有他们,才养得起“家乐戏班”。

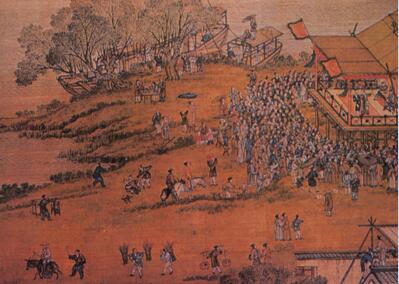

随着资本主义萌芽、发展,新的非世袭贵族以及一般城市市民开始具有一定经济实力,并逐渐形成所谓“中产阶级”以及市民阶层。以往世袭贵族宴飨之乐,成为这些新兴阶级或阶层时髦追求。音乐从宫廷、官府繁文缛节装模做样的摆设,贵族、官员公私宴飨可有可无的背景,逐渐演化为瓦市勾栏、佛寺道观以及广场街头市井之徒全神贯注聆赏的对象。

乾隆元年(1637)清院本《清明上河图》戏剧《吕布戏貂禅》

清王翚《康熙南巡图》戏剧

宴乐因此,逐渐蜕化为商业化的、自律的审美艺术。此,正所谓“艺乐”。

在此转变早期,这些演出场地还遗存着宴飨痕迹。

诸如瓜子、花生、糖果、香烟、茶水、手巾把之类,俨然是以往世袭贵族、政府官员宴乐排场。

此,乃是中国老百姓欣赏戏剧、曲艺之特殊民俗的宴乐文化胎记。

管可寿斋《申江名胜图说》之“淑芳馆素卿歌俞调”(弹词)

茶馆

在此宴乐向艺乐演化途中,随着社会民主化进程,随着普遍富裕化进程,旧时贵族专享的宴乐进一步深入了普通家庭日常生活。尤其随着录音、播放技术进步,宴飨背景音乐以及日常背景音乐,已经不再需要大笔开支。

时至今日,旧时贵族专享的宴乐已然是几乎所有社会大众的日常享受。生理、心理愉悦,不再需要严肃意义。

时至当代,无论是神秘诡异的巫乐,庄严肃穆的礼乐,还是优雅曼妙的艺乐,包括那些充满资产阶级浪漫精神的“古典音乐”,以至充满无产阶级英雄主义的“革命音乐”,都有可能蜕化成为宴享背景、日常背景。克莱德曼演奏的《命运》、《太阳最红》,是其典型。

当然,真正的背景音乐,还是那些“婉约派”一类小调。所谓“轻音乐”,乃是背景音乐主流。

时至今日,宴乐一类背景音乐已然无所不在。无论是酒店、宾馆,还是飞机、火车,无论是街道、公园,还是商店、市场,以至于社区、家庭,人们已经不再有不听音乐的自由,而陷入一个无可逃匿的、千篇一律的音网之中。所谓背景音乐,无论多么轻柔,都已十分聒噪。

四、 艺乐之勃兴

脱离了巫乐、礼乐他律制约,作为背景音乐的宴乐,是以艺术审美为其主要社会功能之艺乐的发展基础。正因宴乐佐酒进食性质,乐师表演才不必要额外张扬音乐之外意义。所谓“纯音乐”之所以在中世纪之后得以长足发展,不能不说和宴乐时兴相关。

世界音乐史上,中世纪大量出现一些没有文辞的器乐作品,“纯音乐”开始大行于世。欧洲钢琴作品中由歌曲伴奏脱胎而来的《无词歌》,中国古琴音乐中由“琴歌”脱胎而来的标题性“琴曲”,都是纯音乐演化过程中的活化石。尽管初期艺乐依旧深深烙印着巫乐、礼乐、宴乐的“他律”胎记,但其重视技艺(“玩意儿”)的倾向,却已然昭示着一个新的“自律”音乐时期开端。

如此观察,便可窥见两汉魏晋大量《乐赋》以及嵇康《声无哀乐论》、汉斯立克《论音乐的美》一类所谓“自律论”音乐美学著作问世的真正缘由。和音乐自律同时而来的,是音乐家的自立。逐渐自立的音乐家,一开始还必须依附于世袭贵族和政府官员。西方表演艺术家最初的舞台,除了教堂之外,主要是贵族、官员家宴。音乐会中付费的听众,使他们逐渐独立于贵族、官员。

自宋代起,逐渐外在于“乐籍”、开始具有相对独立社会地位的中国民间音乐家,于瓦市勾栏中自发组结各种“乐社”。起初,他们还常常经由以工代赈的方式,成为官家的“和雇乐人”。(5)此外,他们日常的主要舞台,还是贵族官员家宴堂戏。然而此以工代赈之和雇乐人、此家乐戏班之九流戏子,从“撂地摊”开始,通过市场的交易,逐渐成为真正具有独立社会地位的艺人,而和以往宴乐中的家奴有所不同。

明《皇都积胜图卷》之说唱

清《妙峰山进香图》之说唱

正是这些以往的“和雇乐人”、“九流戏子”,逐渐成为专业戏曲、说唱表演艺术家。和以往“家乐戏班”有所不同的、相对独立的“伶人戏班”以及专业乐团的建立还有音乐院校的建立,是艺乐时代到来的标志性事件。至此,艺乐开始了自己的时代,并逐渐占据了巫乐、礼乐、宴乐原先领地。音乐艺术审美实践第一次短暂地获得独立地位。

“先陈人一步”(庄子)的作曲家成为音乐艺术领地王者。以作曲家为代表的音乐人,第一次高扬“艺术审美”旗帜,开创了一个以“古典”为其标志的音乐新纪元。在这个新纪元中,一大批出色作曲家创作了一大批至今仍不失为经典的妙音佳曲。

音乐艺术第一次摆脱巫术、礼仪、宴飨桎梏,而相对自由地飞翔于审美天空。在这个短暂的理想王国中,一开始,作曲家和表演艺术家是一而二、二而一的事物。

成功的作曲家,往往是优秀的表演艺术家。由于音乐的技艺性,一个不精通表演的作曲家,很难真正体悟“排比音声以之为乐”的真谛。在这个开创古典音乐的新纪元中,表演艺术家不过是作曲家的影子,他们的任务不过是再现作曲家作品。即使是那些技艺非凡的表演艺术家,也要千方百计取得作曲家名号,也要附庸风雅创作自己的作品,即便不过是炫技性改编。就像《红楼梦》养活了一大批“红学家”一样,作曲家养活了一大批表演艺术家。

使用信息论术语,活跃在信道领域中的表演艺术家,以活跃在信源领域中的作曲家为其存在前提。表演艺术家不过是在信道领域中,传达作曲家在信源领域中创造之信息的中介者,而不是真正的创造者。有趣的是:继承了文艺复兴“全面发展”传统的西欧作曲家们,有一种把本质上“自律”的音乐,“提高”到与政治、经济、军事以及和音乐有所不同之其它更加“他律”的文化事项诸如文学、戏剧、舞蹈、美术相同等级的“理性化”抱负。(6)

为了取得更多话语权力,为了扩大社会影响,已经自立的西欧音乐家们,似乎不满足音乐艺术之“自律”的、“审美”的本质属性局限。他们的触角再度延伸到音乐之外,而广泛涉及文学、戏剧、舞蹈、美术、社会、历史、政治、宗教等诸多领域。作为刚刚时髦之“纯音乐”的反动,“标题音乐”潮流,很快席卷了西欧音乐所有殿堂。“他律”因素,再度侵入音乐审美领地。

与此仿佛,元明清以来逐渐取得相对独立地位的中国戏曲家们,为了摆脱“三教九流末”卑微地位,争取自己存在权利,在儒教道统之中,一直以“行教化民”为其张本。中国戏剧,向来以“离合悲欢演往事,愚贤忠佞认当场”(嘉峪关清代戏楼楹联)为其主旨。本来基于宴乐基础,有可能比较自律的艺乐,在中国元明清之际,再度成为“载道”工具,成为“微言大义”的《春秋》,演化成为一种非礼、非艺的杂种(戏曲、说唱之类)。与此同时,与婚丧嫁娶、红白喜事共生的所谓“民间音乐”,则纯熟地将“巫乐、礼乐、宴乐、艺乐”抟结为一体。

巫乐之神秘、礼乐之庄重、宴乐之喧闹、艺乐之“玩意儿”,在民间艺人那里,已经难解难分。正是巫乐、礼乐、宴乐社会功能的不绝如缕,才使艺乐没有完全“自律”,没有完全“边缘化”,没有完全脱离社会生活。

五、 艺乐之消亡

处于资产阶级上升时期的艺乐之勃兴,只有一个短暂蜜月。

由于资产阶级攫取利润本性,音乐艺术审美实践,很快成为资产阶级商业运作对象。作曲家作品,从来都是出版商、经纪人利润来源。作曲家很少真正从自己创作中获益,他们的主要报偿是心灵自由翱翔和艺术审美创造。出版商获得的是超额利润,表演艺术家获得的是鲜花、掌声、崇拜以及可观佣金,大多数作曲家获得的,则是荣耀的声名和相对贫困的生活。

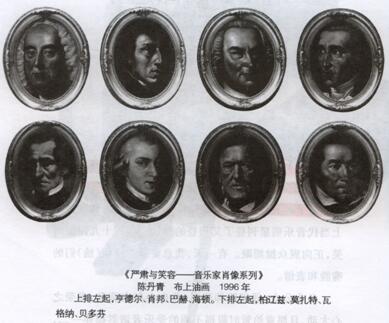

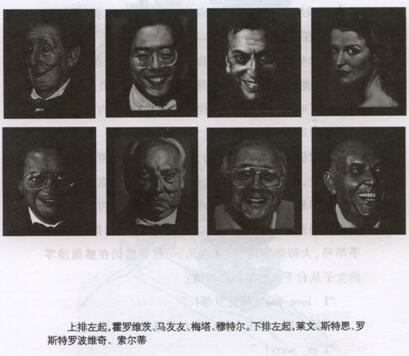

这正是陈丹青《严肃与笑容 —— 音乐家肖像系列》中两组截然不同表情之音乐家肖像 —— 愁眉紧锁的作曲家、笑口绽开的表演家 —— 的社会学注脚。(7)

时至今日,尽管已经有所谓“版权保护”法规和机关,作曲家收入依然不能和表演艺术家相提并论。表演艺术家成为当代音乐明星,成为创造利润主体。作曲家逐渐隐形,表演艺术家开始占据舞台中心。

重技轻艺成为演艺界常规,而不屑人心不古的痛心疾首。神童、天才的桂冠,从此成为表演艺术家专利,作曲家反而逐渐成为现代音乐作坊中无名工匠。作曲家使用日新月异的电声乐器,尝试各种可能的音声组合。音乐艺术,逐渐演变成为音声技术。而所有音声排比,主要是为包装表演艺术明星。所谓白金唱片,无非演艺明星利润额度牌坊。所谓排行榜,无非演艺明星成名速朽烂账。

明星闪烁、明星眩目。艺乐,艺乐,已然亵渎了艺术。

音乐开始了一个新时代,艺乐消亡时代。随着商品化进程,作曲家独立创造意识,已然屈服于社会大众。媚俗的表演乐术,不再看重“先陈人一步”的独立创作。作曲家和表演艺术家一起,不再规定审美超越标准,而成为大众尾巴。理想王国崩塌,现实感触成为音乐主要对象。音乐商品买卖双方,都在现实脉动中反刍生活酸甜苦辣。无论是“红歌黄唱”还是“黄歌红唱”,都没有真正把握这个尖锐现实。

当意识形态冰炭不相容的时代过去之后,人情世故的感触逐渐开始为人关注。这里没有社会政治的黑、红、黄、白,只有普通民众的生、老、病、死。这里没有巫乐超凡脱俗,没有礼乐神圣肃穆,没有宴乐愉悦快感,没有艺乐审美追求,更没有那种永恒不朽的理性化抱负。只有生命的遭遇,个体的无奈,生活的无聊,灵魂的漂泊。

再没有普渡可能,再没有出众努力,再没有愉悦缘由,再没有超越兴奋,更没有文艺复兴时期那种“巨人”式的理想追求。有的只是现实感触,琐碎的、细微的、卑贱的、个人的、特殊的感触。这些感触成为人类唯一能够相互传递并有些许共鸣的信息。除此而外,只有无法逾越的鸿沟。

人生从来不可能真正平等,即使机会平等,结局依然不尽相同。

科学技术高度发达的当代,小康似乎触手可及的当代,人道理想却逐渐稀薄,大同世界却愈加遥远。能上九天揽月的当代世界,多数民众依然一无所有。

生产总量过剩的当代世界,贫富差距依然不断扩大。当代社会,“使人显得多余”。(8)

无奈中,音乐蜕化为宣泄。宣泄中,已然消解了的,是以往历史遗存的巫乐、礼乐、宴乐、艺乐。

因为宣泄的需要,文辞再度为当代音乐看重。到了当代,以往阶级、阶层、社团、民族等等区分,已然逐渐模糊。不仅如此。尤其因为个人从氏族、部落、国家、民族、阶级、阶层、社团、群体甚至家庭中逐渐剥离出来,极度个性化的体验,呈现为不能也无须归纳、分类的多种形态。

当代音乐文辞,因之逐渐不再有升华典型,而只有无数离散亚种。其中,既没有警句,也没有格言,更没有隽永诗意,尤其没有冷峻批判锋芒。只有当下个体的人生感触,转瞬即逝的心理印象,直白陈述的俚词俗语,顶多有一些自我作践的所谓“幽默”。这些文辞,既不能超越时间,也不能跨越空间。而只能流行于一时,风靡于一地。

吟诵的腔调、歌谣的风格、口语的道白、快板的节奏,一概成为宣泄利器;而韵味的琢磨、结构的生成、布局的章法,延展的逻辑,则成为无谓追求。

尽管一些心仪古典、特立独行的作曲家还在孜孜不倦探索。然而巫乐的神圣、礼乐的尊贵、宴乐的愉悦、艺乐的优雅都已经不再。

与早期艺乐勃兴时期不同,当今世界大量流行的所谓“纯音乐”,已然蜕化为内涵空洞的音响,尽管它尽量显得“优美”。即使那些有“标题”的音乐,其“标题”的华美文辞,也不能掩盖其内涵的贫乏空虚。阿多诺《论流行音乐》说:

“节奏服从”型和“情感”型的流行音乐,“标准节拍要求一个如机械性团体的协调的队伍,通过克服个人的反应达到的对节奏的屈服使他们夸张地设想自己仿佛与上百万的这种软弱的人在一起,而这种软弱同样是需要克服的。这样,这种屈服就是与生俱来的了。”

“音乐的宣泄作用只是它给听众提供了感知情感的契机,而这种情感只局限于灰心失望的情绪。情感音乐成为……大众宣泄的工具,正是这种宣泄保证了人们思想的整齐划一。流泪的人们不会比坚持前进的人反抗得更持久。让听众承认自己不幸的音乐使人们通过‘宣泄’甘心依附于固有的社会秩序。”

并非人心不古,而是今非昔比。

上帝已死,绝地天通,巫乐(圣乐)必然式微。

皇权彻底崩溃,恺撒灰飞烟灭,礼乐不再必要。贵族已经逐渐融入平民,宴乐已然普及。

柏拉图、孔子一类圣贤已然失去头上光环,乐圣巴赫、贝多芬之类只能勾起历史回忆。艺乐势必堕落为演技。

在一个技术性官僚统治芸芸众生的消费社会,物欲追求乃是时代精神。

在一个生产总量已经相对过剩的当代,甚至物欲追求与此前相比,也逐渐不再紧迫。

大行于世的,不过是情色。

非如此,则不足以观当代之乐。

艺乐,艺乐,已然开始消亡。

音乐,音乐,你将魂归何处?

注释:

1.此所谓“艺乐期”,我以前分别称之为“俗乐期”和“新乐期”。

现在看来,以往对于元明清之际和民国以来这两个时期之音乐的概括,并没有和我诸如巫乐、礼乐、宴乐的概括一样,统一于社会功能的论域。

其实,无论是元明清之际还是民国以来,乐师以不同于以往之宫伎、官伎、营伎、家伎的乐伎(专业性戏子、音乐家一类)身份出现,其所从事,无非是表演性质的音乐艺术审美实践。区别仅仅在于,是农业文明的戏剧、曲艺还是工业文明的声乐、器乐。此中有历史文明的更替,但并无社会功能的差异。

因此,我现在把元明清以来的中国音乐的主要社会功能,概括为“具有商业化性质的审美艺术实践”,从而把明清以来以往我曾经称之为“俗乐”、“新乐”的新型音乐,统称之为“艺乐”。

参拙文《中国音乐文明史纲》,南京,《音乐&表演》,2002.4。

还有:我这个新的音乐历史文明分期框架,似乎也适用于西方音乐史的研究。

(2)参马克斯·韦伯《儒教与道教》:“典型的狂欢式的原始大地崇拜,即使在中国也被骑士及后来的儒士贵族政体根除了。既没有舞蹈 —— 古代的战舞消失了 —— 也没有放浪形骸的迷醉形式,甚至没有任何残迹,唯有礼仪行为似乎具有了‘圣礼’的特点,但这种礼仪行为恰恰一点也不放浪。”(中译本第72页)

(3)针对中原地区之所谓“农耕民族音乐缺少游牧民族音乐那样活力”的说法,已经处于周秦之后礼乐论域,而不尽然适合同一地区早期巫乐。

(4)所谓“魏晋封建”说,自有其不可移易之理。

(5)和雇:是中国历史上官府的半强制、半雇佣制度。最初官府征用工匠,是强制性的徭役。大约从唐代开始,出现了半强制、半雇佣之“以工代赈”的“和雇”。“和雇”工资很低,而且经常被官府克扣。但这种“招募”制度毕竟已经向真正的雇佣制度前进了一步。

(6)参马克斯·韦伯《儒教与道教》:“西方艺术家在手工业基础上发展起来的经验技巧,加上他们那种由文化和社会规定的彻底理性化的抱负:通过将他们的艺术提高到与科学相同的等级来为其赢得永恒的意义,并为他们自己赢得社会效果。”(中译本第201页)

(7)参见《陈丹青音乐笔记》(第40、41页)

(8) 《汉娜·阿伦特》(中译本第2页)

2003年10月29日初稿

2004年 9 月 5 日二稿

2005年12月19日三稿

2006年12月 3 日四稿

2015年 5 月 2 日五稿

2016年 9 月19日六稿

北京《人民音乐》2007年第1期第50-53页(删节稿)

兰州《西部音乐文化》2007年第4期第4-12页(全文)

2017年 4 月30日增补

2022年4月27日

藏之网海,副在微信,独弹独奏,以俟知音。

详细原文转自《陇菲独弹》微信公众号

微信号:longfeidutan