佛教的礼乐化与礼乐化的佛教[图]

Ceremonial music of Buddhism and Buddhist of ceremonial music

作者:不详 发布时间:2017-06-10

佛教的礼乐化与礼乐化的佛教——以河西走廊相关图像文献资料为据(陇菲)

一、佛教华化关键在礼乐化

佛教东渐,进入中土、南亚,在印度佛教中绝之后,延绵于中土、南亚,形成汉传佛教(多为大乘显宗)、藏传佛教(多为大乘密宗)、南传佛教(小乘)三大统系。

中印两大文明交汇,产生了汉传佛教和藏传佛教。

汉传佛教,不仅承续印度大乘佛教,还生发出道教化、儒教化的禅宗。

以往中土佛教研究,多关注汉传佛教的禅宗和藏传佛教的密宗,并涉及印度佛教的华化。

不过,对汉传佛教诸多宗派的研究,尽管涉及了它们的华化,但于其礼乐化之点,却甚少关注。

其实,华夏文明的特异之处,在于其成体系的、理论化的、学问化的、仪式化的礼乐制度。

佛教华化,关键之处,在于礼乐化。

二、华夏礼乐概说

胡兰成曾说:

中国一直是郊祀与朝廷政事为一,祭是乐,政是礼,所以是礼乐政治。(《中国的礼乐风景》)

中国的乐,原本在应天运之节。(《礼记·乐记》云:“乐者,天地之和也。”“发而皆中节”。)

凡祭必奏乐。祭,是人与天地自然相亲,感于物而动的敬心诚意。元旦(春节)、清明、端阳、仲秋、寒食,都是天运之祭。好风知时节,中国的农历,二十四节气分明,与天同运。

中国的礼,原本在明人伦之序。(《礼记·乐记》云:“礼者,天地之序也。”“故群物皆别。”)

凡政皆有礼。政,是人与宗亲同类相处,长幼有序,亲疏有别,贵贱有位,君臣有分,教民平好惡而反人道之正。君君、臣臣、夫夫、子子,都是人伦之政。仁义礼智信,中国的传统,士农工商各安其命,克己复礼。

中国礼乐,明明德,止于至善,不言怪力乱神,无魔障,无梦魇,无原罪,无兽性,无淫祀,无邪术,天地人三才并立,先天而天弗违,后天而奉天时,行健厚载,是祭政合一的人伦之教。

天地人三才,有其明德。中国礼乐学说明其明德,才有中国一脉文心的五千年不绝,才有华夏终始无极的存亡续绝。

华夏文明有此五千年不绝的一脉文心,有此终始无极的存亡续绝,有此行健厚载祭政合一的礼乐人伦之教,任何一个宗教,要想进入中国,必得华化,必经礼乐化之途,舍此,不可能在中土生根。

三、印度佛教的歌舞唱伎戒律

佛教诞生之初,印度阿育王,最初采用向其它地区增送舍利子,并赐建窣堵波(Stupa佛塔)以存放舍利子的方式来宣扬佛法。除此之外,阿育王还树立刻有宣扬佛法敕令的高大石柱,石柱上往往冠以狮子等兽像。

阿育王时期的阿旃陀(Ajauta)石窟,是印度原始佛教的历史遗存。石窟最初是释徒修行的处所,后来逐渐成为纪念佛祖、宣扬佛法、膜拜圣像的寺庙。

最初的佛教图像,多以图案象征。如以莲花象征佛祖降诞,以菩提象征佛祖成道,以法轮象征佛祖说法,以存放舍利子的窣堵波(佛塔)象征佛祖涅槃。藏传佛教的唐卡(特别是其中的Mandala曼荼罗-坛城),迄今保守这种象征手法。

![]()

![]()

犍陀罗(Gandhara)佛教雕像,则采用古希腊、罗马的石雕技巧和艺术形式以宣传印度佛教。这些佛教雕像,大多取材于佛本生故事和佛传故事,间或也有一些佛教史迹故事,后期,则以雕塑佛像为主。

![]()

除此而外,印度佛教图像还汲取了许多民间世俗题材,其中性爱题材尤其具有强烈的感官刺激。藏传密宗佛教男女双修的大日如来(大威德金刚-明王与明妃),则是佛教前身印度教湿婆一类爱神的衍变。

![]()

佛教图像中,也有乐舞场面,但大都出现在本生故事中,或者出现在佛传故事中,从来没有登堂入室,进入佛国净土。这些乐舞场面,是佛教所谓“三界无安,犹如火宅,众若充满,甚可怖畏,常有生老病死忧患,如是等火,炽然不息”(《法华经·比喻品》)的俗人孽业。如此身陷火宅,犹不觉悟,而沉溺于其中的歌舞唱伎,在印度佛教中遭受非议贬斥,全无中国礼乐文明的雍容华贵喜乐光明。

![]()

莫高窟第98窟《火宅乐舞》

莫高窟第146窟《火宅乐舞》(图略)

印度佛教,因此持守“不歌舞唱伎亦不往观听”的戒律。

四、佛教在中土的礼乐化

印度佛教在中土,不得不礼乐化,由此而生礼乐化的中土佛教。

法显、宋云、鸠摩罗什、玄奘等中土、西域高僧大德,呕心沥血,殚尽竭虑,终于使自印度东渐中土的佛教步入礼乐化正途,在中土显其法相,传其法统,圆其法藏,成其正果。

胡兰成曾说:“佛寺在中国特别成了赶考士子及人家妇女的随喜之地,出家人是人家的边外风景,如到了万里长城外的边塞上,更觉汉家日月下,世上人家的可喜爱了。基督教会对于中国人家则不能有此意。”(《中国的礼乐风景》)

礼乐化的中土佛教,不再执着遁入空门,而是随喜人间乐土。

佛寺与道观一样,成为世俗祭政圣坛,成为人间生死道场。

每逢圣诞,每逢年节,道观伽蓝各有庙会。城乡百姓,人着盛装,马饰璎珞,车水马龙,熙熙攘攘,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨。人人喜乐喧闹,个个眉开眼笑。上香行像,抽签卜卦,祈雨求子,互贺发财。是时愿戏连本,杂艺纷呈,百货琳琅,蔬果满目,真个是人间极乐世界。

如此佛教的礼乐化,如此礼乐化的佛教,在敦煌图像中,明确显示其特异根性。

佛教经西域中介,渐次传入中土。在深受楚汉文明影响,当西汉之时已然礼乐化的龟兹之地,佛教的华化、礼乐化初现端倪。(西汉时期,龟兹王绛宾“乐汉衣服制度,归其国,治宫室,作徼道周卫,出入传呼,撞钟鼓,如汉家仪。外国胡人皆曰:‘驴非驴,马非马,若龟兹王,所谓驘也。’”)龟兹克孜尔石窟佛教图像中诸多天宫伎乐,正是佛教于此开始礼乐化的明证。

克孜尔第38窟《天宫伎乐》(图略)

克孜尔第38窟《天宫伎乐》(图略)

承此余绪,佛教进入中土,乐舞登堂入室,进入佛国净土。

起初,和龟兹克孜尔石窟一样,敦煌北凉、北魏、西魏石窟,也有大量天宫伎乐图像。

莫高窟第272窟北凉《天宫伎乐》(图略)

莫高窟第435窟北魏《天宫伎乐》 (图略)

![]()

莫高窟第249窟西魏《天宫伎乐》

到了敦煌中期、后期,中土汉传佛教图像全然礼而化之,乐而化之。

特别是隋唐经变画,全然是中土朝廷、民间礼乐世相写真。

无论是西方净土经变相、东方净土经变相、南方净土经变相、天中净土经变相、东方药师经变相、阿弥陀经变相、弥勒经变相、观无量寿经变相、佛顶尊胜陀罗尼经变相、法华经变相、华严经变相、密严经变相、金刚经变相、宝雨经变相、报恩经变相、金光明经变相、思益梵天请问经变相、维摩诘经变相、文殊变相、普贤变相,甚至是劳度叉斗圣变相,几乎所有变相,无处没有歌舞,无时不鸣仙乐。

![]()

莫高窟第85窟晚唐《东方药师经变相》

莫高窟第159窟中唐《观无量寿经变相》 (图略)

![]()

榆林窟第25窟中唐《观无量寿经变相》

榆林窟第25窟中唐《观无量寿经变相》

莫高窟第154窟中唐《报恩经变相》(图略)

莫高窟第154窟中唐《报恩经变相》(图略)

莫高窟第159窟盛唐《文殊变相》(图略)

在这些变相之中,中土雍容华贵喜乐光明的礼乐,丝竹相和,击鼓撞钟,琵琶反弹,都卢寻橦,鸟歌万岁,鼓吹黄门,更有飞天蹁跹,童子化生,天花如雨缤纷,天乐不鼓自鸣。

![]()

莫高窟第285窟西魏《伏羲-女娲》

莫高窟第285窟西魏《雷公击鼓-转雷》(图略)

莫高窟第249窟西魏《雷公击鼓-转雷》(图略)

榆林窟第32窟 《劳度叉斗圣》之《舍利弗撞钟》(图略)

![]()

莫高窟第112窟中唐《反弹琵琶》

莫高窟第72窟五代《都卢寻橦》(图略)

莫高窟第61窟五代《鸟歌万岁-迦陵頻迦》

莫高窟第156窟晚唐 《张仪潮出行图》(图略)

莫高窟第156窟晚唐 《张仪潮出行图》之《黄门鼓吹》(图略)

莫高窟第285窟西魏伎乐飞天 (阮咸)(图略)

莫高窟第285窟西魏伎乐飞天 (凤首箜篌)(图略)

莫高窟第313窟隋代伎乐飞天 (秦汉五弦琵琶)(图略)

榆林窟第15窟晚唐伎乐飞天 (长笛)(图略)

榆林窟第12窟宋代《莲花化生童子伎乐》(图略)

![]()

莫高窟第335窟初唐 《如雨缤纷天花-不鼓自鸣天乐》

真个是:

千门开锁万灯明,

正月中旬动帝京,

三百内人连袖舞,

一时天上著词声。

(张祜《正月十五夜灯》)

真个是:

绮筵移暮景,紫阁引宵烟。

隔栋歌尘合,分阶舞影连。

声流三处管,响乱一重弦。

不似秦楼上,吹箫空学仙。

(唐太宗《三重阁上置音声》)

真个是:

酒人献三清,

丝竹列两厢。(曹丕佚句)

中堂舞六佾,

三厢罗乐人。

(《宋书·乐志·鼓吹铙歌十五篇·远期》)

真个是:

喧天丝竹,惊廻碧落之云;

匝地绮罗,瑛谢青春之蕊。

(斯四五七一《维摩诘经讲经文》)

如胡兰成所说:“日本能乐的、与下村观山画的弱法师的极乐净土,是京都三月花时的现实风景,并非必定在于佛脚跟下。中国王维、李白、苏轼诗里的仙境也不在天宫,而在于现世的风景。”(《中国的礼乐风景》)佛国十方净土,俨然汉宫未央殿,邺城铜雀台,长安大明宫。佛教乐舞梵呗,俨然隋唐七部伎、九部伎、十部伎。佛教图像中的歌舞伎乐,业已僭越佛祖,夺主喧宾。

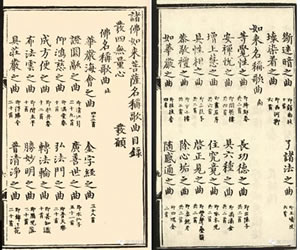

佛教礼乐化千年之后,明永乐十五年(公元1417年),明成祖朱棣以钦定敕颁的形式,把《诸佛如来菩萨名称歌曲》(简称《佛曲》)分发给全国各地佛寺。此举,意义特别者,在明确规定以中土礼乐曲牌唱诵释徒礼佛歌曲。从此,原本各自独立的朝廷礼乐与宗教礼乐合二而一,佛教礼乐化,成为国家制度。

甘肃省张掖市大佛寺庋藏的初印官版明永乐十五年(公元1417年)《大明三藏圣教北藏》中的《诸佛如来菩萨名称歌曲》,凡佛曲皆一一注明所用世俗礼乐曲牌名称:《清江引》、《满堂春》、《醉太平》、《得胜令》、《碧玉箫》、《小梁州》、《对玉环》、《上小楼》、《水仙子》、《普天乐》、《善知识》、《雁儿落》、《锦上花》、《折枝(柘枝)令》、《叨叨令》、《哈剌那阿孙》等等。

张掖大佛寺《佛曲》所载曲牌共一百一十五首,分“北曲”(七十八首)、“南曲”(三十七首)两类。多数皆见之于两宋元明宫调,而且还保留了一些宋明以来已经失传的曲牌。除了汉族曲牌,还有一些可能是元代北曲中各地少数民族的曲牌,如《哈剌那阿孙》、《底里曼》。

甘肃张掖大佛寺初印官版明永乐十五年(公元1417年)

《诸佛如来菩萨名称歌曲》

明成祖朱棣钦定敕颁《佛曲》,是以国家名义,法律认定了佛教的礼乐化。

此,不过是以往佛教华化、礼乐化历史进程的必然结果。

佛教进入中国,“金言有译,梵响无授。”(《高僧传》卷十三《经师第九·论曰》)“汉梵既殊,音韵不可互用。”(《法苑珠林》)于是不得不采用中土民间曲调以颂梵呗。中土梵呗,于魏晋之后,皆为陈思王曹植“鱼山神制”一类,全然是中土民间音乐。

正如杨荫藰先生所说:“佛教僧人 …… 能广泛地接触民间音乐,深入地注意它们,熟悉它们,以至于能利用它们,作为引动群众信仰佛教的工具。”(《中国古代音乐史稿》)

中土礼乐化的佛教,无论是祭政一体的内涵,还是乐容(乐舞型态)乐声(音乐曲调)的形式,都具鲜明华夏风韵。

佛教东渐,历经汉晋隋唐宋元明清,沐浴华夏文明阳光,经受儒道学说洗礼,逐渐变形为礼乐化的人间人伦之教,并且生发出道教化、儒教化的禅宗玄奇之花。

敦煌石窟乐舞图像,正是如此兴致轰轰之华夏礼乐文明的艺术再现。

在敦煌石窟乐舞图像中,祥云与花雨交辉,金石与管弦相和,卤簿与仪仗奏凯,飞天与羽人欢歌。时间逆转了,舞台变换了,我们仿佛回到了华夏礼乐时代世事安稳岁月静好,生杀福祸机缘俱在的往昔。

2010年 9月24日始撰

2010年 9月30日成稿

2010年10月17日修订

2011年 8月17日增补

2011年 8月28日再补

已载한국음악문화학회

(韩国韩国音乐文化协会)

《한국음악문화연구》Vol.2,2011.6

(《韩国音乐文化研究》第二卷,2011年6月)

第91页-108页(汉语)

第109页-129页(韩语)

2022年4月27日

藏之网海,副在微信,独弹独奏,以俟知音。

详细原文转自《陇菲独弹》微信公众号

微信号:longfeidutan