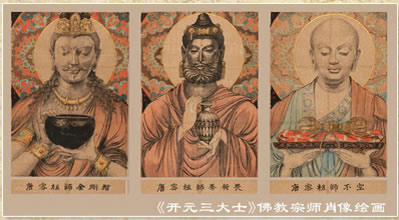

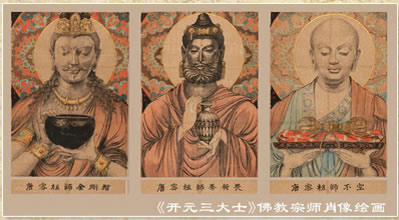

唐玄宗开元年间三位印度僧人善无畏、不空和金刚智,他们来到中国传教,并创立中国佛教密宗,经发展成为中国佛教八大宗派之一,佛教史上称这三位僧人为“开元三大士”。《三国佛教略史》曰:“八年(唐玄宗开元八年)金刚智三藏率不空三藏至京师,敕居于慈恩寺。智传龙树之密教,所至筑坛度人,时称善无畏、金刚智、不空为开元三大士。”

开元三大士

善无畏

善无畏 (公元637 - 735年),梵名戍婆揭罗僧诃Śubhakara-simha,或译为输波迦罗,直译为净狮子,意译善无畏。出生于东印度乌荼国,也就是现在的 Orissa,刹帝利种姓。 为释尊的叔父甘露饭王的后裔。十三岁登王位,施行仁政,深得军民爱戴,后因诸兄嫉妒其能而引起内乱。善无畏勇猛镇暴,曾被流箭所伤,但仍大赦其兄,并让出王位。因感悟世间无常,乃毅然出家学道。退位后,善无畏到印度南方海滨参学,修“法华三昧”,并游历诸国,修行禅观。之后又到中印度摩竭陀国那烂陀寺,礼昙无德 Dharmaguptaka (又译为达摩鞠多,有说即是龙智) 为师,专研三藏教理及密教奥义,得受密法灌顶,被尊为“三藏阿阇黎”。

他的先代出身刹帝利,因国难出奔乌荼,做了国王,承传到他,十三岁就依父亲佛手王的遗命即位。兄弟们不服,起兵相争,他于平乱之后,让位于兄,决意出家。先至南印海滨觅得殊胜招提,修习法华三昧。又由水路搭乘商船,游历中印诸国,密修禅观。及到摩揭陀,访国王,王妃原是他的女兄,他们了解到善无畏舍位出家的经过,大加敬重,由是名声远播。他曾把自己所携传国宝珠施给那烂陀寺,装饰在大佛像的额端上。后归依寺内以禅、密著名的长老达磨鞠多,研习密教,受到鞠多的赏识,将总持瑜伽三密及诸印契完全传授给他,得了灌顶,号为三藏。他又周行各地,遍礼圣迹,方便诱化。八十岁左右,依着师教东行弘法,携带梵本,经过北印迦湿弥罗、乌苌等国,到了素叶城,应突厥可汗之请,讲《毗卢遮那经》,然后再前进通过天山北路,达于西州(今新疆吐鲁番东南、宝应)。因为他的声誉早已传至汉地,唐睿宗特派西僧若那和将军史宪,远出玉门迎接。

善无畏于716年(唐玄宗开元四年)到达长安,被礼为国师。先住兴福寺南塔院,后迁西明寺;玄宗并严饰内廷道场,尊为教主。717年(开元五年),开始在西明寺菩提院译出《虚空藏菩萨求闻持法》一卷。写定进内之后,即有敕令将带来的梵本全部送藏内廷。从此他便注意另访未译的密典梵本。先有江陵(今湖北省江陵县)无行求法,游历南海、东印、中印各地,曾住大觉、那烂陀等寺闻法,并访求梵本。学毕回国,途经北印病卒(见义净《大唐西域求法高僧传》卷下),所将梵本,由同行者带回中土,存于长安华严寺。善无畏和一行同往选取前未译过的重要密典数种。724年(开元十二年),他随玄宗到洛阳,于724、725年间(开元十三、十四年),在奉先寺译出《大毗卢遮那神变加持经》等三种。732年(开元二十年),他曾请求还归印度,优诏慰留。735年(开元二十三年)得病,十一月卒于洛阳大圣善寺,年九十有九。740年(开元二十八年)葬于龙门西山广化寺。758年(唐肃宗乾元元年),于塔院侧建碑,其弟子李华撰文。

不空

不空(公元705年~ 公元774年),(梵语:Amoghavajra),音译为阿目佉跋折罗,意译为不空金刚,又名不空三藏法师,不空大师,或称不空智,唐玄宗赐号“智藏”。密宗祖师之一。原籍北天竺,一说狮子国(今斯里兰卡)。与善无畏、金刚智并称开元三大士,佛学家、翻译家与鸠摩罗什、玄奘、真谛并称中国佛教四大译经家。14岁在阇婆国(今印度尼西亚爪哇)随金刚智来华。唐开元八年(720)至洛阳。一说西域人,幼随舅父到内地,10岁游武威、太原,15岁遇金刚智。开元十二年在洛阳广福寺受比丘戒,此后学习汉、梵经论,并随金刚智译经。金刚智卒后,奉遗命至天竺龙智处秉受密法。初至南海(广州)为探访使刘巨邻留请传法。开元二十九年(一说天宝二年),奉诏赍送国书,率弟子等37人从普贤阿阇黎重受灌顶,学习密法3年。后又周游印度,于唐天宝五载(746)返长安。携回梵本经100部,计1200卷,以及师子国王尸罗迷伽的国书、大般若经夹和方物。天宝十五载奉诏住长安大兴善寺开坛灌顶。安禄山攻陷长安后,他秘密派人与肃宗通报消息。至德二载(757)唐室还都后,备受肃宗礼遇。乾元元年(758)肃宗敕命将长安、洛阳诸寺及各县寺舍、村坊凡旧日玄奘、义净、菩提流支、善无畏、宝胜等携来的梵夹全部集中大兴善寺,交不空翻译。所译显密教典共110部,143卷。

对于不空在印度的一段历史,特别和金刚智的相遇,史料中有不同记载,主要的分歧是一说金刚智带不空来华,一说是不空先来华后遇见金刚智。根据《贞元释教录》卷十五的记载,不空是狮子国人,718年(开元六年)在阇婆国(今印度尼西亚的爪哇)遇见金刚智,便随金刚智来华,720年(开元八年)初到洛阳(按不空自己在《金刚顶大瑜伽秘密心地法门义决》的中说法,则是在721年(开元七年)到达西京洛阳,并为一行灌顶),724年(开元十二年)受圆戒。按照《不空三藏行状》的记载,则不空本是北天竺人,婆罗门族,自幼父母双亡,由舅舅抚养,十岁外出游历,来到中土的武威、太原等地,十三岁遇金刚智(这个年龄和《贞元释教录》中不空见金刚智时的年龄一致),十五岁出家,师事金刚智,二十岁时受具戒,受具的年龄也和《贞元释教录》的记载一致。在《宋高僧传》中,采取了《不空三藏行状》的说法。

在金刚智门下,起初,金刚智为他讲梵本的《悉昙章》,不空十来天就通了,金刚智觉得他不同寻常。由于他通晓多国语言文字,又长于说一切有部有律典,所以金刚智译经时,常要不空参加,但不空还想学习更深的密法,可他“哀祈瑜伽五部三密,求之三载,未遂夙心。”(《不空三藏行状》)于是打算回天竺去求法,金刚智得知后,第二天一早就为他传五部密法。

741年(开元二十九年),玄宗准许金刚智回国,不空随侍,但金刚智刚到洛阳就因病去世了,不空奉师遗命,想继续南行回国,玄宗要他到狮子国去送国书。742年,不空到达南海郡(今广州市),乘船经诃陵国(今爪东部)而到狮子国,途中历经大风恶浪。狮子国王给了不空极大的礼遇,甚至亲自为不空洗澡沐浴,不空请普贤阿阇黎为他重新灌顶,他的弟子也同时入戒坛学密法。不空在狮子国遍求佛典达五百多部。接着又游历五印全境(此据《不空三藏行状》及《宋高僧》卷一之《不空传》)。746年(唐玄宗天宝五年),不空带了许多经典,返回长安,奉敕住鸿胪寺,不久有诏,入宫内建立道场,为玄宗作五部灌顶。玄宗又要不空祈雨,并赐紫衣,赐号“智藏”。

749年(天宝八年),玄宗同意不空回国,但到南海郡时,不空就生病了,不能前行了,这时玄宗敕命留住,753年(天宝十二年),由于西平郡王哥舒翰有请,玄宗又命不空回长安赴请,次年就到武威,在开元寺授徒、译经,《金刚顶经》三卷就在此时译出。756年(唐肃宗至德元年),不空奉诏回长安,在兴善寺开坛灌顶。安禄山攻入长安后,肃宗逃到凤翔,不空在长安,经常和肃宗秘密联络,肃宗还都后,对不空也就格外看重,经常给大量礼品,又请他在宫内建立道场。他搜求国内所存(特别是长安所存)各种梵本原经,集中起来,加以翻译。唐代宗即位后,对不空恩泽有加,不空译出《密严经》和《仁王经》,代宗亲自为之作序。765年(唐代宗永泰元年),代宗进不空为“鸿胪卿”,加号“大广智三藏”。770年(唐代宗大历五年),代宗敕不空到山西五台山建道场。在此之前已经在五台山造了金阁寺和玉华寺,金阁寺后来成为密宗的重要寺庙。次年的十月二日,是代宗帝的生日,不空以自己所译经典为礼献上,代宗就令全都入藏,并给不空及其他译经僧大量赏赐。不空又上表要求造文殊阁,获准。774年(大历九年),不空圆寂,去世前有言相嘱:“无殉利以愿身,勿为名而丧道。”(《行状》)代宗辍朝三日以示哀悼,赠不空“司空”号,谥“大辨正广智不空三藏和上”。不空的译籍,据不空在代宗生日时所上的《表》中记为七十七部,一百二十卷(《不空传》,《宋高僧传》卷一),《贞元释教录》记为一百一十部,一百四十三卷。

不空的译经,从质与量上讲,与前人比都有所突破,并成为后人译经的楷模,在中国佛教史上,堪与北朝的鸠摩罗什,南朝的真谛和唐代的玄奘,合称四大翻译家。不空自随其师入大唐弘教以来,就表现出非凡的宣传才能,玄宗时,不空的才华和能力,可与早来的善无畏及其师金刚智并称“开元三大士”,足见其在佛教界和大唐朝廷的地位之高。安史之乱中,不空虽滞留长安,但念念不忘国家的统一与和平,与元在灵武的肃宗,保持信讯来往,鼓动收复京师,发挥了一定的作用,所以得宠于肃宗。代宗时期,不空出入朝廷,与文武官员、王公贵戚,深交相纳,情谊特厚,并进而跻身于公卿班位,被授予特进试鸿胪卿;寂灭后,还又被赠肃国公、司空,这些特殊的荣誉,在中国佛教史上,可以说没有任何僧人可与论比,真所谓“冠绝千古,首出僧伦”了。不空“翼赞三朝,近三十载”的特殊地位,和他本身的高尚道德修养,以及他天赋的精湛的语言本质,造就了他弘扬密教优越的自然条件。密教两位创始人善无畏和金刚智,地位虽高,徒众虽多,但仅限于东西二京,而不空在继续弘扬密宗的道路上,阔步前进,在二京,在河西,在岭南,在朝野,时不时与君臣,与僧俗,与士庶都在交往,足迹所止,即法到处。不空晚年,在五台山让弟子建造五处寺院,又在太原置文殊院,这些寺院成为密教盛传之地,并不断深入社会基层,经不空的弘传,密教遂为唐代佛教六大宗派之一。佛教史家称不空为密教三大创始人之一,而僧传则列善无畏为密教的创祖,金刚智为始祖,不空为二祖。

金刚智

金刚智(公元六七一|七四一年), 梵名跋日罗菩提 Vajrabodhi,是中印度国王伊舍那靺摩( Isana-varma )的第三王子(另说为南印度婆罗门出身)。十岁能背诵婆罗门的经典,后来在中印度的那烂陀寺出家,随寂静智学习《声明论》,十五岁到西印度留学,回到那烂陀寺后,于二十岁受具足戒。此后,修学大乘律学,研读《般若灯论》、《百论》及《十二门论》等,以大乘空观思想为主的论着。二十八岁,就胜贤论师学习《瑜伽论》、《唯识论》及《辨中边论》,研究大乘有宗思想三年。三十一岁,到南印度就龙智修学密教,研究《金刚顶瑜伽经》、《大日总持陀罗尼经》等密教经典,并得受金刚界的密法灌顶。金刚智学成密法之时,正值南印度久旱不雨,国王为此迎请金刚智到宫中求雨。果然不到数日,天降大雨。王欢喜踊跃,金刚智因而受到至高供养,及诸大臣、百姓的崇拜。从此,开始了他云游四方,化导众生的弘法事业。金刚智听说中国佛教正盛行,因此发愿到中国弘扬密教,乃取海路到中国,并携带《大般若经》和其它各种佛典,以及印度的七宝器具和许多名贵香料珍品。途中多次被暴民所袭,同行的商船皆受到迫害,独有金刚智所乘的船舶得免其难。经三年时间,路经锡兰、苏门答腊,于开元七年(公元七一九年)抵达广州,建立密宗灌顶道场,开始弘扬密教。开元八年,金刚智来到洛阳、长安,面谒玄宗,成为大唐国师,得以积极从事密教经典的翻译,并传授密法。译有《金刚顶经》、《瑜伽念诵法》、《观自在瑜伽法》等八部十一卷。所到之处,必建金刚界大曼荼罗灌顶道场,有时奉敕为国祈雨,或为妃嫔、公主加持除病等。开元二十九年,金刚智奏请返回印度,经玄宗准许后,便动身返乡,到了洛阳广福寺,却因病而示寂。世寿七十一,法腊五十一,葬于龙门。其付法弟子有不空、一行、慧超、义福、圆照等人。金刚智经由海路,善无畏经由陆路,分别携带了"金刚部"和"胎藏部"二经的灌顶传授密法来到中国,因此,同为开中国两部密法的始祖,并奠定了中国密宗的基础。

金刚智十岁出家(此据《贞元新定释教目录》卷十四,《宋高僧传》卷一,则载为十六岁出家)。出家后,金刚智在那烂陀寺向寂静历智学习“声明”,十五岁又到西印度学习法称的“因明”,历四年,又回到那烂陀寺,二十岁受具足戒,接下来的六年间,金刚智遍学大小乘律,习《般若灯论》、《百论》、《十二门论》。二十八岁时到著名的迦毗罗卫城向胜贤论师学瑜伽行派一系的《瑜伽师地论》、《唯识论》、《辨中边论》等。三年后,金刚智又到南天竺,向龙智学习《金刚顶瑜伽经》等密法,并受五部灌顶。自此以后,金刚智在遍习大小乘佛法的基础上,专心于密法,“虽内外博达,而偏善总持,于此一门罕有其匹。”(《贞元释教录》卷十四)

离开龙智后,金刚智返回中天竺,不久游师子国,遍访圣迹,一年后回南天竺。在南天竺王宫中住了一月余,金刚智对国王说:“我要到支那国去礼文殊师利菩萨,并去传播佛法,现在就向您辞行。”国王再三挽留,金刚智决心不变,国王就派人护送,带上经典梵夹及大量佛教用品和珍宝(后遭风浪,所携经卷受损)。出发那一天,国王、大臣和四众弟子送到海边。金刚智向东遥礼文殊,向西拜观音,就告别众人出海了,途中又经师子国,在宫中住一月,乘波斯商船继续航行,在佛室利逝国因为天气恶劣而停留了五个月。前后经过三年的航行,经历了无数险风恶浪,金刚智终于在719年(开元七年)到达广东海面(据《宋高僧传》卷一),节度使派三千人分乘数百只小船出海远迎。次年初,金刚智到东都洛阳,又到长安谒王,后来就随皇上在两京之间传教,“所住之刹,必建大曼荼罗灌顶道场”(《金刚智传》,《宋高僧传》卷一)。据海云的记载,金刚智来华后曾向善无畏学习密法,当他得知善无畏也在这里传说,传授大毗卢遮那教法时,叹言:“此法甚深,难逢难遇。昔于南天竺国,闻有大毗卢遮那教名,遂游五天访求,都无解者,今至大唐,喜遇此教。”(《两部大法相承师资付法记》)于是请善无畏向他传此法。

金刚智自723年(开元十一年)开始译经,是因一行之请而译的。一行得知金刚智弘传密法,就来请教,金刚智一一为他解答,并为一行灌顶。一行要求金刚智把关于这部分密法的经典译出来流通于世,于是金刚智就在资圣寺组织翻译了《瑜伽念诵法》(即《金刚顶瑜伽中略出念诵经》)四卷,印度僧伊舍罗译语,一行笔受。到730年(开元十八年)在大荐福寺译出《金刚顶经曼殊师利菩萨五字心陀罗尼品》和《观自在如意轮菩萨瑜伽法要》各一卷,次年开始又译《金刚顶经瑜伽修学毗卢遮那三摩地法》一卷和《千手千眼观世间菩萨大身咒本》一卷等经。741年(开元二十九年),唐玄宗允许金刚智回国,走到洛阳时,因病去世,在洛阳龙门奉先寺起塔,塔铭由隐士混伦翁撰写。