实力也包含理解因果关系的能力

Power also includes the ability to understand causal relationships

作者:刘仲敬 发布时间:2015-06-16

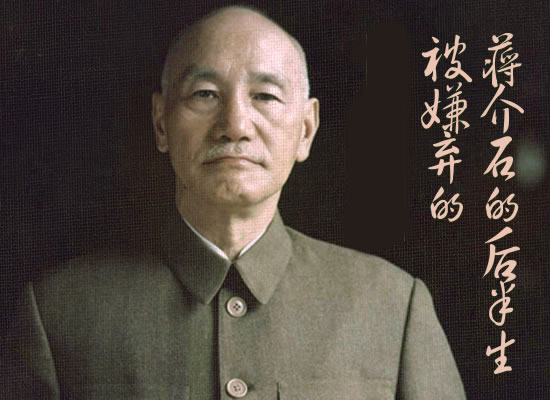

蒋介石与毛泽东是国共两党的旗手,从20世纪20年代至70年代,毛泽东与蒋介石的合作和斗争,就是半个世纪的中国历史风云,就是国共两党的关系史。诚如美国前总统尼克松所言:“半个世纪以来的中国史,在很大程度上是三个人的历史:一个人是毛泽东,一个人是周恩来,还有一个是蒋介石。”

华盛顿·欧文的《阿尔罕伯拉》(《大食故宫余裁》)记载了一个有趣的故事。老国王的两个女儿性格不同。大公主胆大放肆,小公主听话懦弱。老国王起初糊里糊涂,自由放任。大公主私奔以后,他大为恼怒,然而无济于事。马后炮的家规家教全都落到老实的小女儿头上,使得后者后悔当初为什么没有跟姐姐一起逃走。蒋介石逃到台湾以后,总结历史教训的方式,跟这位老国王很有异曲同工之妙。台湾人得到的待遇,跟这位小公主也颇为神似。历史应该怎样全面评价,那是另外一回事,但至少在蒋介石自己的心目中,他是因为太仁慈、太民主、太讲道义才吃亏上当的。他在日记中发泄说,这些仁义道德的美好价值都变成了毁灭的祸根。

他一度非常尊重满口自由和宪法的知识分子,为了赢得这些人的赞美,一再牺牲了自己最忠诚的部属,然后亲眼看到这批法利赛人面不改色地抛弃他,跪倒在六国饭店面前,油腔滑调地嘲笑自由和宪法的虚伪性。在经历了这一切以后,他居然没有沦为彻头彻尾的虚无主义者,多多少少还是有些令人佩服的地方。不过,他理解因果关系的能力并没有什么进步。我们可以合理地推论,他的理解力天花板跟普通地铁上的报刊读者差不了太多。普通人的认知特点就是:对于他理解不了的复杂局面,很快就会退回了舒适的道德判断上。因为他们都是不讲道义的恶人,这就足够了。

国民党从整体上讲,就是一群拿错剧本的演员。蒋介石作为这批人的领袖,经常不知道自己真正的历史地位。他在台湾的角色、甚至在抗战以后扮演的所有角色,都充满了这种悖谬性。由于他后半生在走投无路的情况下,坚守了冷战斗士的岗位,往往给粗心的读者造成误会,以为他一直是这种人。

蒋介石对自己扮演的角色,从来就没有清晰的理解。他晚年越来越深陷入自己的特殊世界,把台北当成新广州和新重庆,等待再一次返回南京的时刻。他从来没有理解经济模式的能力,又不能放弃世界四强的愉快幻想,本能地不愿关注地方性事务,结果给了台湾社会发展下一代精英的机会。七十年代以前,政府主持的基础建设分量较大。七十年代以后,民间企业的发展日益占据主导地位。这其实不仅是台湾的形势,也是全世界的潮流。从1917年开始的左倾化运动在七十年代达到最高峰,随即向相反的方向摆动。同上次的摆动一样,也是波及全世界,只是程度和方式有别。由于在台湾的特殊环境下,国有和民间两种经济对应着两个社会,两者之间横亘着扭曲的痛苦和记忆,从这次摆动开始,未来的趋势已经不可能扭转了。你在越过道路的节点以后,是很难改变道路的方向的,至多只能加快或放慢速度。蒋介石没有能力理解和预见这条道路的终点,对他而言无疑是一种福佑。这是一个托马斯·哈代式的故事,人类无法摆脱盲目或误判的玩弄。当你自以为吸取了历史教训的时候,你总是吸取了错误的教训。

(摘自 刘仲敬·武汉大学历史学院 《被嫌弃的蒋介石的后半生》)