略谈藏医学的饮食养生

[摘要]本文就西藏医学发展史上,人们对饮食养生的认识为出发点,就不同季节的食养和食养与饮食卫生进行了探讨。并结合现代医学和养生理论作了论述,使人们对饮食养生在增进人体健康方面有一较为科学的认识。

饮食是人类维持生命活动中生长发育的基本条件,通过饮食获得各种营养物质,提供自身生长发育所必需的物质元素和生命活动的能量源泉。由于藏族世代居住在高原,高原气候特殊,其饮食也与其他民族和地区有所差异,饮食养生法在西藏有着悠久的历史。

一、西藏医学对饮食养生的认识

相传在一千多年前藏族人民就认识到饮食与疾病的关系,在藏医学发展史上,达日年塞与朗日松赞时代,人们对饮食不当致病、疾病的表里传递、遗传疾病等有了新的认识,十分讲究饮食利弊及保养方法。提出对病人采取“控制饮食”,“饮食讲求贤与贵”,往后并派生出多种与养生有关的方药,对西藏饮食养生的发展起了举足轻重的作用。《西藏王臣记》及《新红史》均注释道:29代赞王卢年德若王后璨女甲温逋错,因偷吃油炸青蛙染“龙疫”,并生子为“生盲”,取名“奇相生盲”王子。后王子即达日年,遵藏王和王妃遗嘱,请吐谷浑医生到吐蕃治愈眼睛。此完整的“病历”表明:藏族人民在一千多年前已认识到饮食不当会损害人体健康,及由表及里的传递关系,并会由父母传给婴儿出现先天性病残。这些认识可谓是古代西藏服食疗法的萌芽。

大约在公元8世纪初期出现的藏文本《佛学养生经》中,就有依据“隆、赤巴、培根”三因素,人们必须选择合适的饮食,讲求饮食的属性,严格养生,才能获得健康,争取长寿。在8世纪末著成的《四部医典》中,就有了相当内容的关于饮食养生的方法,并将饮食作为一门科学,认为人们摄取饮食,由脾胃消化、吸收,通过脏腑的气化作用而产生人体自身的气血、津液等物质,布散周身,滋养五脏六腑、四肢百骸。《四部医典》及其注释认为,人体健康之道,首先是讲究饮食原料和方法。在《四部医典》中注释说,如果按照自然的赐予,考究饮食的利弊,加以充分的利用,就会对人的健康和长寿有莫大的裨益;而对饮食不加以研究和考察,随意的吃喝,就会招来疾病,甚至丧身。总之,一是要了解食物的性味和作用,二是禁食无益之物,三是要适当而合理的进食。藏医学理论在人体七大物质基础中,以饮食精微最重要,《四部医典》多处论述了食物之五味以及五味与五脏的伤合关系。十分强调营养学,它根据青藏高原农作物、动植物和水资源情况,提出了一套实用方法。从食物营养和饮料营养来详述了它们的生长环境、性能、正确食用等。并提出了食料的配伍禁忌内容。如《四部医典·论述本集》第十六章“饮食知情”论述说:“治病调养身体有良方,欲学活命饮食点为纲。食物饮料善用保性命,低剩病变时常把命伤。”精辟阐明了饮食调配得当与否,直接影响人的健康与寿命。饮食调配得当,能增进健康;反之,会导致疾病,缩短寿命。《四部医典》中还指出,饮食应当适量适中,过少易生隆病,过多则同样导致疾病。要求轻性食物可多吃一些,吃饱,而重性(即油腻)食物,应少吃或吃半饱。书中还指出多食某处食物所导致的病症,如劳动后饮水过多,易生水肿病;如过食苦、轻和刺激性食物,易致隆病;如过食热、酸、咸及油腻食物,则易生赤巴病;如过食苦、甘、重、凉性食物及未成熟之豆、谷物等,则导致培根病等等。还要必须注意饮食有节,不欲极饥食,食不过饱;不欲极渴而饮,饮不过多,若贪而过饱,必造成“饮食自倍,肠胃乃伤。”还特别指出老年人宜食粥养生。书中还有不少处强调了食物的滋补强壮和防病作用。《四部医典》共载药物上百种,其中就将不少的食物,如雪鳖肉、蜂蜜、红糖、青稞、酥油等,列为强身保健、壮阳、延年益寿的上品。日琼颇且·甲拜衮桑在《西藏医学》论述说:“对长寿与健康来说,正确的饮食、摄取营养丰富的食物、良好的习惯和适当的药物是重要的,这些规则必须遵守,这种规则在藏文里叫‘厝林’。人每天必须吃进一定数量的食物,通过这些食物得到蛋白质、脂肪、糖和水、无机盐及维生素,以满足机体维持正常生命活动的需要”。

总之,医藏饮食精微的内涵就是营养,在当时密教教义的驱使下,不少达官显贵在通往“成仙”的道路上,孜孜以求“长生不死”之药,并乐此不疲。他们在长期寻求和服食实践中,虽然有不少人丧命,但也发现了诸多食物对人的营养作用,以及不少具有防衰抗老作用的药物,积累了许多服食补养的方法。藏医认为人体内的六种物质均由饮食精微转变而成。血能维护生命;肉似围墙,保护身体;骨为支架构成躯体;骨髓生精(分白、红),精能生殖繁衍;脂肪荣润肤色。充分说明了饮食与生命过程,以及与人体强健、衰弱的关系,因此一个人要想身体健康,注意饮食养生是非常必要的,研究饮食的方法和食物的种类对延年益寿有重要的意义。

二、不同季节的食养

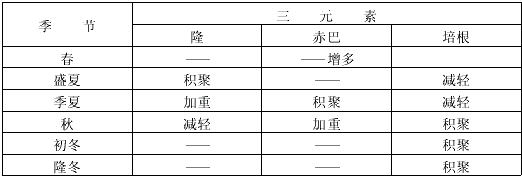

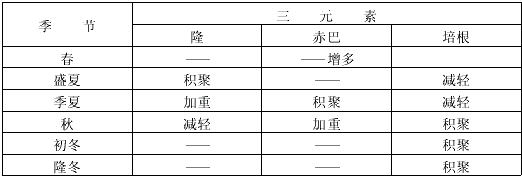

不同季节的服食补养,在古代,西藏藏医养生学家就有了较科学的认识,认为为了长寿而幸福的生活,不患疾病,每个人均要按季节调整自己的饮食。藏医按藏历一年分春季、热季、夏季、秋季、冬季、严冬六季。在这六个季节里,人体内隆、赤巴和培根三种元素各有其减轻,加重和积聚的不同:

根据以上各季节中三元素所处的状态,人们必需认真选择合适的饮食,讲求饮食的属性,严格养生,才能获得健康,争取长寿。

按照藏医的观点,食物有六味:即有甘、辛、酸、苦、涩、咸。一般说来,甘味属寒,它加重培根但可消除隆和赤巴,其中只有酥油、红糖、刺蒺梨、小麦、胡桃例外,它们虽甘却属热性,而峰蜜、旱地动物、青稞、陈红糖却可以消除培根。

辛味属热,它加重赤巴,消除隆和培根。但动物的胆和胡椒是例外,前者消除赤巴,后者加重量隆。

酸味属热,它加重赤巴,消除培根和隆,但余甘子、石榴却是消除赤巴的,而苹果虽然酸却是寒性的,牛乳、酥油虽酸,并不形成赤巴。

苦味属寒,它可形成和加重隆,减少培根和赤巴,另外的是营蒲和苦参,虽苦却热。

涩味也属寒,它可形成并加重隆,减少赤巴,但也有例外,如诃子虽涩,却是调和隆、赤巴、培根三者的好药;饮酒如适度,可以使培根及隆消除和减少,而饮多了却可形成赤巴。

咸味属热,它有减轻隆和加重培根及赤巴的性能,但碱砂、矾等咸味食物并不增加赤巴。

了解时令季节的性质,对于选择饮食,避害趋利,很有养生意义。当然,同时也应了解饮食的属性,才能按照选择适合的食物,有利于养生之道。在《四部医典》中还论述认为,当人们在高原这块干躁、多风、贫瘩和不舒适的春天出现时,身体轻盈,性情大热,如果饮食缺少营养,身体就会由于气的积聚而产生气类病,病症表现为皮肤干燥而发黑,感到冷,发抖、胃发胀、失眠、眼花、视力减退、烦躁等,所以应该摄食重、油腻和温暖性的饮食。对这类疾病,应用多种药物煮成汤剂是会有帮助的。“这些成份是奶油、肉汁、米酒、蜜糖、阿魏或石盐等。”这些食物有壮阳、益精髓、活血、驻颜色、强志的功能。故春季还要服食陈青稞、干肉、蜂蜜和姜汤,多喝开水。当身体衰弱时,应当摄入羊肉、糖、牛乳、凝乳、黍米粥等,还应补充维生素。这些食物有壮阳、益精髓、活血、驻颜色、强志的功能。多食用羊肉、糖蜜、牛乳等可协助人体正气的生发,把这些外界物质合成生命物质,使人形壮神安、精气盛,则身体强,人长寿。热季,是春天与春天的过度时间,大约是4-5月这个季节要食用牛肉、蜂蜜、大米、喝淡酒。夏季,太阳照射非常强烈,天气灼热,这时粗、苦、敛、泻味的东西力量很强,在这一时期,太阳每天吸收了人的力量,使人易患“培根病”,此季节人们应食用羊肉、清奶和易消化食物,还应食用从山上打来的新鲜动物的肉、凝乳、新鲜蔬菜,要适量饮酒。秋季,秋风四起,气候趋于凉爽,天气始收,膝理闭塞,皮肤引急,秋刺筋骨,气内散,则中气虚,令人寒栗,此季节胆汁类病易发生,此季节应服食甘、苦、涩的食物。冬季,是集聚力量的时期,由于冬季寒冷使皮肤毛孔紧闭,消化之火集中起来,此季节易患粘液病,故在此季节不但要在身上涂油,还应服食富于营养的食物,适当进补,多喝肉汤,以保持身体温暖。藏医还认为冬季正是养生的大好时机。冬季,一般食欲有所增加,以便摄取更多的营养,正是进补的时候。大多具有补助阳气,增加御寒作用。在西藏一到冬天到处宰杀牛羊,人们的肉食服用量比任何季节为多,这与祖国医学动物类最佳补品,是“血肉有情之品”有关。有学者研究认为,气候与人体健康关系亦相当密切。并根据“天人相应”的理论,提出顺应自然界规律,调节四时饮食的主张。春季宜多食维生素B较多的食物和新鲜蔬菜。现代营养学认为,缺少维生素B,以及饮食过量是引起“春困”的原因之一。常吃黄绿色蔬菜,少食寒凉油腻之品,可避免损伤脾阳。夏季宜食甘酸清润食品,少食辛甘燥烈食品,以免伤阴。还应注意不过分贪凉饮冷,免伤脾胃。为防止寒伤肠胃,避免腐烂不吉之物入口,预防胃肠疾病,应热食,并多吃大蒜。秋季多燥宜食芝麻、糯米、粳米、蜂蜜、楷杷、甘蔗、乳品等柔润食物。老年人可采取晨起食粥法,以益胃生津。冬季可适当增加一些脂类,宜食羊肉、鳖、龟、木耳等食物。还应注意摄取黄绿色蔬菜,避免发生维生素A、维生素B2、维生素C缺乏症。

对一些病症的饮食养生保健,《四部医典》论述认为:对患有由于粘液不平衡所致疾病的病人,如“培根病”,粘液病的症状为:脉象沉且跳动缓慢、尿液颜色白、身体易疲倦、胃口不佳、痰液多、身体浮肿、呕吐、头脑迟钝、四肢及关节变得坚硬、皮肤痉痒等,此类病常在冬季多发,春季暴发,夏季消失。这类病的食物中应有鱼、耗牛肉、用旧麦磨成的面粉、米酒及充足的开水,或者有生姜的水。食物应属轻、暖,食量应适当,以帮助更好的消化。

三、食养与饮食卫生

饥而无食,气血化生无源而日渐虚衰,就会引起脏腑衰弱,影响身体健康,影响生长发育,缩短寿命;而大吃大喝,嗜欲无度,即有损于胃的受纳,又有碍于脾的运化,脾胃受损,运体无力,积食内停,也可以引起疾病。而进食无规律,饥饱不调也会引发脾胃疾病。在藏族谚语中就有“食无之道,吃人魔王”。《萨迦格言》说:“不分辨有益无益,不增长智慧见闻;一心一意讲究吃喝,纯属一头无毛的猪猡”说明一味追求吃喝,不务正业,不过禽兽一样而已。所以在平常的饮食中,应有节制地进食,做到合理和正确的饮食习惯,过饱及不规则的饮食,对人体是有害的;饮食调配得当,能增进健康,延长寿命;反之则会导致疾病,缩短寿命。藏医在饮食养生中还强调饮食要有节制,要求吃饭在时间上要有规律性,饮食的数量要合理,切不可过饥过饱、过冷过热、暴饮暴食。现代医学也认为过量饮食会加重胃的负担,轻者引起消化不良,重者会引起急性胃扩张。一日三餐应“早饭吃好,中饭吃饱,晚饭吃少。”“饭不宜饱”,是很合乎饮食卫生要求的。如果每餐过饱会使过多血液集中肠胃,心脑等重要器官相应缺血,以至疲劳,学习和工作能力降低,甚至使人未老先衰,缩短寿命。许多学者也认为,连续长期饮食,会使人身体衰败,折损寿命,并会诱发胆石症,胆囊炎、糖尿病等病症,对脑力劳动者影响更大。所以,在日常生活中,我们应遵循藏医养生学中所述,食物摄取量应当恰当,如果吃轻的食物,如以谷物为主食,煮熟的肉类可以吃全饱;然而,重的食物,如凉性的,只能吃“半饱”。许多胃的疾病是由于不消化所引起的,反之,如果摄食不足,也会影响人体的健康,致使身体乏力,面色无华,身体衰弱而引起“隆”(气类)的疾病、“赤巴”(胆汁)类及“培根”(粘液)类的疾病。那些消化之火不太强的人,应在饭后饮少量的酒;那些因不消化而患肿胀的人,应该饮用热开水;用蜂蜜和水混合饮用可达到减肥的目的;用餐后喝饮料有利于消化。原则上,藏医养生学认为在用餐的开始、中间和最后喝饮料为好,如果在进餐后膨胀,凉开水被认为是最好的。归根到底,最为重要的是有节制地进食,方能达到饮食养生的作用,有利于健康。在日常饮食中,还要宽胃以养气,人类依靠肠胃以消化和吸收营养,宽胃以养气十分重要。饮食宜清淡,不可过饱,荤素粗细要合理搭配调剂。现代生活消费水准提高,便饮食无节,烟酒无度,会使胃气不足,气血虚衰。正如《四部医典》所说:“无论何时食物皆适量”,“力壮粪尿放屁畅通行,皆是善掌食物适量因。”

在服食补养中藏医还针对有关病症提出,当人体患由于过度的风、年老、衰弱、营养缺乏以及因肺、失眠及其所致的疾病时,都应摄取营养丰富的食物。对于产后流血过多,性交过度的疾病也是如此。并对老幼饮食在生活中要培养合理正确的饮食习惯,认为饮食淡薄具有许多益处,第一能锻炼意志能力,使人的下分肉体惯于上分理性的指挥;第二能使神志清醒,理性明朗,推理能力强;第三能使心灵沌洁、少起是非邪念,身体端雅。若贪婪贪食,就会被视为恶德,即所谓“饥寒生盗贼,饱暖思淫威。”祖国医学也认为:“所食愈多,其心愈塞,其年愈损”,故“无论何时食物皆适量,为壮粪尿放屁畅通行,皆是善掌食物适量。”唐代医学家孙思邈也讲:“寿夭体论命;常令饮食物;若要无疾,须当节王辛。”西藏的传统养生的食养,还十分讲究老年人的饮食之道,认为,老年之人脾胃变化乏力,身体渐衰,故饮食调养至关重要。故(1)忌肥甘厚味之饮食;(2)忌偏嗜,饮食要保持多样化;(3)忌暴饮暴食,饮食要有节制;(4)忌过咸饮食,饮食要清淡;(5)忌过冷过热饮食,饮食要新鲜易于消化;(6)戒烟酒。此外,还应根据个体的特异性,选择适宜的食物。体质属寒的,宜服热性食物,忌食凉性食物;体质属热者,忌辛辣烟酒以及一切热性食物。葱、韭、大蒜等属辛辣热性蔬菜,有通阳健胃作用,但对阴虚阳亢之体,多食则生痰动火。老年人应食用清淡、质软、易消化的食物,宁可稍欠,不可过饱。青少年也要注意食养,因为青少年生机旺益,体质坚实,精力充沛。一般情况下,只要一日三餐,定时定量,饮食合理调整,少吃刺激性食物和零食,即可达到营养健身目的。但要注意食物多样化,应选择营养丰富,新鲜质嫩富含蛋白质、维生素的食物。

西藏传统养生的食养中还十分讲究和注意饮食卫生,饮食卫生是食物养生中的主要内容。在西藏古代,人们对“病从口入”有了较为深刻的认识,当时也较为重视饮食卫生。如《四部医典》中“饮食知情”、《食物禁忌》中就指出:要判断雨水是否纯净,可把雨水放入一个碗中,加入未经污染的米粥,如果这个混合物不变色或腐败,才可饮用。”“不要喝混浊的水。由泥土、杂草、树叶复盖过,或不见日光、月光及风的水也不要喝”。二是不要吃有毒及腐败、发酵、发霉的食物,死动物的肉有毒,不能食用。三是要注意食物的禁忌,如“生乳酪与新酿酒不适同食”。四要注意适量饮食,过食及不规则的饮食对人体有害,重而凉性的食物应少量摄用,以便消化,反之,如果摄食不足,也会影响到人体的健康,致使身体乏力,面色无华,身体衰弱而引起气类,胆汁类及粘液类的疾病。

由龙树所著《佛说养生经》中也有讲究饮食与卫生和讲究养生之道的论述。指出:春季由于培根占优势,处在支配地位,因而应多吃麦食、青稞、牛肉、蜂蜜,也即性轻、油少、味涩的食物,饮料以蜂蜜、酒、葡萄酒、姜水、红糖水为宜。此季忌食过多酥油油脂。盛夏季节宜食大米、酥油及肉,少食麦芽糖,可少量饮酒、酪浆、井水、凉奶加糖等,忌食咸味、酸食,更不宜吃胡椒等。在讲究饮食之道中,还要注意食物相克。要注意饮食卫生,指出吃饭要细嚼慢咽,进餐前要先饮汤类,最好是热肉汤,可以开胃。不要过度嗜食某种食味及饮烈性酒。饭饱后不要立即卧睡,食后立即卧床体息、睡觉,于消化不利。《千金要方》中也说:饱食而卧,食不消成积,乃生百病。因此,饭后宜进行一些从容缓和的活动,有助于促进胃肠消化的功能,有利于健康。总之,适量摄食可加强消化之火并使身体强壮,抵御疾病。反之就会影响人体健康、产生许多疾病。

综上,西藏古代的养生家非常重视饮食养生与健身。民以食为天,人的整个生命活动离不开饮食。饮食得当与否,对人的五脏六腑、气血阴阳皆有影响。因此,讲求科学的饮食方法,对预防疾病,增进健康,具有十分重要的意义。

藏医的三因原理

藏医把人体的生理功能概括为"隆"(指气、风)、"赤巴"(指火)、"培根"(指粘液)三大因素。

"隆"在人体中的功能是维持生命、气血运行、肢体的活动和分解食物等等。"隆"基本分为五种;即:"持命隆"、"下泄隆"、"上行隆"、"平住隆"和"通行隆"。

"赤巴"就是胆汁,在人体内的功能是产生和调节体温、保持气色,生智慧、助消化等等。"赤巴"基本分为五种,即,消化赤巴、容光赤巴、行动赤巴、视力赤巴和增色赤巴。

"培根"即诞液,在人体内的功能是供营养、长脂肪、调皮肤、正常睡眠等。"培根"也基本分为五种,即:根基培根、研磨培根、尝味培根、餍足培根和粘合培根。

藏医认为,以上三种因素的机能如果在人体内维持了平衡,就出现正常的生理现象。反之,就会产生各种疾病。

藏医还认为,人体是由七种物质组成的,即:饮食的精微及血、肉、脂、骨、髓、精。人体的五脏六腑,不是孤立的存在物,通过经络与其他器官联系在一起,构成了人体有机的整体,人与自然界有密切关系,各项生理功能随着自然界的变化而受到影响。

藏医的诊断,采用"望、摸、问"的方法,切脉时,同样以"寸、关、尺"配属五脏六腑,而且十分重视"尿诊"。

治疗时,除使用植物、动物、矿物等药物外,还配以穿刺、放血等疗法。

藏医三元素——培根

藏医药学认为,隆、赤巴、培根三大元素是构成人体的物质基础,也是进行生命活动所不可缺少的能量和基础。在正常生理状态下,三者在人体内保持着协调和平衡的关系,因而是生理性的。每当三者中的任何一个因素或几个因素由于某种原因而出现过于兴盛或衰微的情况时,则变成了病理性的东西,而出现隆的病态、赤巴的病态和培根的病态,治疗上就需要对三者进行调整,使其恢复到原来的协调状态,达到健康的水平。

隆、赤巴、培根各有自己的特点,各有自己不同的功能,但它们之间并非各自独立,互不相干的,而是互相依存、互相制约的。

培根:具有水和土的性质,与人体内津液、粘液及其他水液的物质和机能保持密切的关系。也有人把培根译成痰或粘液。这里的"痰"是正常生理状态下存在的正常物质,而不是病理状态下出现的痰液。根据其所在的位置及功能,又分为五种:

培根丹且:又意译为能依痰。它位于胸中,为5种培根之首,可协助其他

当人体体内的体液水分产生异常,即过多或过少时,培根丹且能起调节作用,使其恢复正常。

培根涅且:又意译为能化培根。它位于胃的上部,能磨碎食物、消化腐熟食物。当然,这一机能还需与其他两种因素,即消化赤巴、消化隆来共同完成。

培根良且:又意译为能昧培根。它位于舌头的部位,其主要功能是主管人体尝味的机能以辨别食物中的各种不同味道。

培根其木且:又意译为能足培根。它也位于头部,在外界刺激作用下,它能使人体产生各种精神情绪,如喜、怒、哀、伤、知足、满意等。

培根居而且:又意译为能合培根。它分布在人体的各个关节部位,其功能是使关节,也即骨骼与骨骼相结合的部位紧密地结合在一起,负责关节的屈曲和伸张,使它们能灵活地活动。

培根的特性包括腻、凉、重、钝、稳、柔、粘等7种。

腻:与赤巴的腻性相近,即带有油腻的性质,逢有舌苔时,也多粘腻。但这种粘腻多为白色,与赤巴的粘腻舌苔不同,后者多为黄色,其排泄物如粪便、汗液、尿液等也多粘腻;

凉:指身体多凉,喜欢呆在温暖的地方,平时则喜热饮热食,不喜凉饮;

重:指身体多重坠,动作笨重不轻便,行动也懒慢,不喜活动,如患病一般也较重;

钝:一般是指人体患病时,病情发展较慢,变化不大,也不易转变成其他病;

稳:指人比较稳重,不易激动,病情也较稳,不易产生突然的变化;

柔:指它的性质柔软,嫩薄,如表现在舌苔上,也较轻而薄,如有疼痛,也是轻微的;

粘:指分泌物多粘而厚,如吐泻出来的排泄物,常带多量粘液。

培根型的人,常表现一些培根所具有的特性,其特点是身体常发凉,感到虚冷,体型偏肥胖,面色多灰白。

藏医三元素——赤巴

藏医药学认为,隆、赤巴、培根三大元素是构成人体的物质基础,也是进行生命活动所不可缺少的能量和基础。在正常生理状态下,三者在人体内保持着协调和平衡的关系,因而是生理性的。每当三者中的任何一个因素或几个因素由于某种原因而出现过于兴盛或衰微的情况时,则变成了病理性的东西,而出现隆的病态、赤巴的病态和培根的病态,治疗上就需要对三者进行调整,使其恢复到原来的协调状态,达到健康的水平。

隆、赤巴、培根各有自己的特点,各有自己不同的功能,但它们之间并非各自独立,互不相干的,而是互相依存、互相制约的。

赤巴:具有火热的性质,也是负责人体内脏腑机能活动的一种因素,具有中医"火"行的性质。这是一种生理活动所需要的火或热量,与病理上的火邪不同。根据赤巴存在的部位和具体功能的不同,赤巴又可以分成五种:

消赤巴:也译成消化赤巴,音译"赤巴久觉"。它存在于胃肠之间,其作用是协助把食物中的精华和糟粕加以分解,使其产生出热能,并使其他各种赤巴的作用能正常地进行,更好地发挥其生理作用。

变色赤巴:音译"赤巴当久"。它位于人体的肝脏,主要作用是使食物中的精微所包含的色素变成体内各种成分应具有的色泽。如血液中具有的红颜色、胆汁中的黄绿色,以及肌肉的红色、粪便中深浅不同的黄褐色等。

能作赤巴:音译"赤巴朱且"。它位于心脏部位,其职能是司人的思想意识,负责人的胆略,使心胸开朗,有谋识。人的欲望及骄做的情绪也与它有关。

能视赤巴:音译"赤巴通且"。它位于人的眼睛部位,主宰人体的视觉,使人能看到体外周围的物体,并与辨别其颜色有关。

明色赤巴:音译"赤巴多塞"。它存在于人体表皮表面的部位,使人的皮肤细腻、润泽和光亮。

赤巴的特性是:热、轻、臭、泻、湿。

热:指人体喜冷而恶热,喜在凉处而怕热,饮水也爱凉饮;

轻:指身体轻盈,在患病时,也都比较轻而易治;

臭:指它使人体分泌的汗液具有一些微臭,而尿液也都具有明显的腥臭味等;

泻:指它使食入的食物中难消化之成分排泄,发生腹泻;

湿:指它使人体保持较多的水液、痰湿,体表也较湿,还常使人泄泻。

具有赤巴型的人,与赤巴的特性的表现相类似,有如下特点:容易感到口渴、饥饿。赤巴型体质的人头发发黄,一般体型和身材都属中等,人也聪明,但常表现骄傲,面色多红润。

藏医三元素——隆

藏医药学认为,隆、赤巴、培根三大元素是构成人体的物质基础,也是进行生命活动所不可缺少的能量和基础。在正常生理状态下,三者在人体内保持着协调和平衡的关系,因而是生理性的。每当三者中的任何一个因素或几个因素由于某种原因而出现过于兴盛或衰微的情况时,则变成了病理性的东西,而出现隆的病态、赤巴的病态和培根的病态,治疗上就需要对三者进行调整,使其恢复到原来的协调状态,达到健康的水平。

隆、赤巴、培根各有自己的特点,各有自己不同的功能,但它们之间并非各自独立,互不相干的,而是互相依存、互相制约的。

隆:是推动人体生命机能的动力,与生命活动的各种机能密切相关。它的性质与汉族中医的"气"很有些相似,但不完全一样。根据隆的不同机能和存在部位的不同,又可以把隆分成五种:

维命隆:音译"索增隆"。它存在于人体头顶部,也即中医所说的百会穴的部位,其运行的部位是咽喉部和胸部。它司人体的吞咽动作,司理呼吸运动,唾液分泌,打喷嚏,打饱呃,使人的记忆力清醒、增强,感官聪明而敏锐,还维持着人体正常的精神状态。

上行隆:音译"紧久隆"。它存在于人体的胸部,并运行于鼻部、舌头和喉头部位。它司人体的发声,使人面色红润有光泽、充满活力、精神振奋、善于思考。

遍行隆:音译"恰不其隆"。它主要存在于心脏,并运行于全身。它司人体四肢的活动、屈伸行走,还司眼睛及口唇的开合,并主管人的语言和思维活动。

下泄隆:音译"吐色隆"。它存在于人体的肛门部位,运行于人体的下部,包括大肠、膀胱、会阴等部位以及大腿的内侧。它司人体精液的排出、月经和大小便等的排出,还管理忍便的控制以及妇女分娩过程等。总之,凡人体下半身的各种机能,都由它来司理。

伴火隆,音译"梅年姆隆"。主要存在于人体胃脘部位,运行于人体内部各脏腑器官之间。它主管人体的消化机能,负责把食物中的精华和糟粕分开,并促使血液生成和成熟起来。

隆的特性是:粗、轻、寒、微、硬、动这六种。

粗,其表现特点是性情急躁,舌苔明显,厚而粗,皮肤粗糙;

轻,指人体的活动轻捷灵便,性情也变化不定,难于捉摸;

寒,是指人体喜欢避寒就温,平时喜欢晒太阳、烤火,饮食也喜热食,不喜凉食;

微:其表现是随处可到;

热:指人体喜冷而恶热,喜在凉处而怕热,饮水也爱凉饮;

轻:指身体轻盈,在患病时,也都比较轻而易治;

臭:指它使人体分泌的汗液具有一些微臭,而尿液也都具有明显的腥臭味等;

泻:指它使食入的食物中难消化之成分排泄,发生腹泻;

湿:指它使人体保持较多的水液、痰湿,体表也较湿,还常使人泄泻。

具有上述隆的特性,凡是隆型的人,多有以下这些特点:身体略弯曲,甚至佝偻驼背,人较瘦削修长,面色偏浅灰或浅蓝色,关节里常出现响声。这种人喜欢谈笑,爱唱歌,也爱与人争吵甚至打架斗殴。身体抗力较差,易患感冒,平时则多喜吃带酸味、苦味的食物。

藏医理论体系

藏医药是中国医学宝库中一颗璀璨的明珠。世世代代的生活在雪域高原的藏族人民在与自然和各种疾病进行斗争中,积累了治疗各种疾病的经验,从而形成了独具特色的藏医理论体系,其主要内容包括以下几个方面:

1.关于人体胚胎发育,早在公元8世纪,藏医学就开始了研究,并且进行了阐述,认为人体胚胎发育要经过鱼期、龟期和猪期三个不同的阶段。藏医学对人体的胚胎发育的研究在下列几方面反映的事实远早于外国学者:

〈1〉胚胎是逐渐发育的,在发育过程中逐渐形成各种器官。

〈2〉胚胎的发育过程体现了动物发育过程的几个重要阶段。

〈3〉藏医学形象地描述胎儿发育的过程中出现的"鱼期"、"龟期"和"猪期"的顺序、是与脊椎动物的鱼纲、爬行纳、哺乳纲而后人类的进化顺序相一致的。

〈4〉藏医学对于人的胎儿、脐带和母体子宫之间的相互关系,在1100年前就有了比较科学和恰当的比喻。

2.三因学说。藏医学认为,"隆"、"赤巴"、"培根"三者是构成人体的物质基础,也是进行生命活动所不可缺少的能量和基础。 在正常人体内,三大因素、七大物质基础及三种排泄物之间,应保持相对平衡。由于内外因素发生变化,平衡失调,就会导致疾病的 发生。藏医学还用三大因素分析论述人类体型。

3.藏医病理学。藏医学认为,一切疾病的发生有内外两方面原因;内因和外因是有机联系着并互为因果关系。

4.人体解剖及生理。藏医学对人体的构造有较具体和深入的了解,在世界各种传统医学体系之中,藏医可以说是最先进的一种。人体的器官,藏医学也认为有五脏、六腑,并且给予了形象的比喻。藏医学认为,人体全身有骨头360块。四肢大关节有12个,小关节有210个。韧带有16处。头发有21000根。汗毛孔 1100万个。 身体各种器官、各种结构的机能,藏医也有所认识。

5.疾病的病因和种类。藏医学有自己一套疾病病因观和分类的方法,与其他医疗系统不尽相同,与宗教观念关系甚密即是其特殊之处。

〈1〉关于病因,藏医学认为有一般的和特殊的两类:一般的,即共同的病因,包括季节(指天气变化)因素,饮食起居欠适,中毒以及前世罪孽等。特殊的病因,包括饥饿、失眠、空腹劳动过度、长期营养不良。暴怒、饮食因素等。

〈2〉关于种类,传统藏医学分法也很特殊。如《四部医典》就提到疾病有以404种。从形态方面来分类,它分成隆、赤巴和培根三大类,共计101种。用疾病的主要性质来分类,它分成本系和旁系两大类。本系和旁系又各分若干型,共计101种。用疾病发生的部位来分类,大致分成身和心两个部位的疾病,共计101种。 以上共计以404种病。"四百零四"这个数目是与佛教"四大"学说思想相关联的。还认为其中有101种病不治自愈,101种病治而不愈,101种病治而后愈,另101种病无法治愈。这些都是佛教思想的反映。事实上,现今的藏医学对疾病已不限于这种古老的机械的分类。

藏医的独特理论体系“三因学说”

以“三因学说”为核心,以人体“七大物质”和“三种排泄物”为基础的藏医药学是建立在藏族传统文化基础上的,也是藏族古代“大王行”学说在生命科学(天、地、人相结合)当中具体运用的内容之一,与现代生物医学和其它传统医学相比之下有着不同的观点。

“三大因素”学说即“隆”、“赤巴”、“培根”和体内的“七大物质”即饮食精微、血、肉、脂肪、骨、髓、精液(红白两种)以及“三种秽物”即汗液、尿液、粪便等微观的具体物质和宏观的三大因素相结合理论指导下进行治病防病。在正常的健康状态下,三大因素和七大物质以及三种秽物之间保持协调和平衡的关系。

藏医在诊治各种疾病获取健康的过程中,强调整体的统一性、综合分析、辩证归纳、进行宏观协调,注重三因动态的相对平衡和七大物质、三种秽物以及各器官之间的功能协调。保持平衡是藏医药防病的重要法则之一。

藏药理论体系

藏药理论认为,药物的生长、性、味、效与五源即水、土、火、风、空有密切关系,而药物的性、味、效是临床用药的理论基础。

药物的生长来源于五源。其中,土为药物生长之本源,水为药物生长汁液,火为药物生长热源,气为药物生长动力,空为药物生长之空间。五源缺一,药物则无生机。这一理论阐明了药物生长与自然环境的辩证关系,即生态环境对植物生长的特殊性。同时,它认为药物的性、味、效亦源于五源,土与水结合生出甘味,火与土生成酸味,水与火的成分大时则生出咸味,水与风的成分大时则生出苦味,火与风的成分大时则生出辛味,土与风的成分大时则生出涩味。这就产生了药物的六味。

藏药药物具有八种性能,即重、润、凉、热、轻、糙、锐、钝八性。重、钝两者能医治龙病和赤巴病;轻、糙、热、锐能医治培根病;重、润、凉、钝四者能诱发培根病。同时也将药物和疾病归为寒、热两大类,临床依据对治原则,热性病以寒性药物治之,寒性病以热性药物治之,寒热并存之病则寒热药兼用。寒与热,轻与重,锐与钝,润与糙是相互对立而又相互制约的矛盾统一体。

土性药其性重、稳、钝、柔、润、干,能使身体坚实,主要医治龙病;水性药其性稀、凉、重、润、柔、软,能滋润身体,主要能医治赤巴病;火性药其性辛、锐、干、糙、轻、润、动,能生火热,主要医治培根病;风性药物性轻、动、寒、糙、燥、干,能使身体坚实,精气通行,主要医治培根病和赤巴病;空性药物统帅其它四种药物,遍行全身,主要治疗综合性疾病。火性药和风性药是上行药,土性药和水性药是下行药物。

舌对药物的感觉就是味。药味有甘、酸、咸、苦、辛、涩六种。酸味药能生胃火,增长消化能力,使油脂糜烂稀释,还能顺气;咸味药能使身体坚实,有疏通作用,能治闭塞梗阻症,用以罨熨时则产生胃火,有健胃作用;苦味药能开胃、驱虫、止渴、解毒,能医治麻风、眩晕、瘟疫、赤巴病等疾病,有收敛作用,能使溃烂、大小便干燥,使心智敏锐,能治乳房炎症、声音嘶哑等病;辛味药物能医治血病、赤巴病、脂肪增多症,祛腐生肌、愈合伤口,使皮肤滋润光泽。

藏医认为,药物服用后,与胃火相遇,这时培根和赤巴被龙消化,甘味、咸味被消化后变为甘味;酸味处于中间阶段,消化后仍为酸味;苦、辛、涩味消化后变为苦味。消化后的每一种药味能医治两种疾病,即藏医的“三化味”理论。

藏药在临床应用复方甚多,单味药很少。藏医组方讲究君、臣、佐、使的配伍,君药是方中主药,臣药方中主药之臂,佐、使则是根据主导药的味、性、效配伍。另外,藏医强调,用药时必须根据病的属性决定其药的味、性、效来组方。味是主导,性、效是对治关系即因果关系。病有其性,药亦有其性,同性治之(寒性病用寒性药)必遭其祸,对性治之(寒性病用热性药治之)必得其愈。在藏医理论中,异性对治是首要原则。同理,温与凉,润与糙,稳与动,轻与重等均为互为对治。因此,配方制剂时,要把药味起作用的药物加在一起,全面考虑,把功效起作用的药味加在一起,消化后变化作用的药物加在一起。

藏医病因分类

藏医病因分远因、近因和具体病因三种。

远病因是“不明”,即不明诸法无我而产生的烦恼;近病因是“贪、瞋、痴”;具体病因是“隆、赤巴、培根”。

三种病因之间的关系是不明产生贪、瞋、痴,贪、瞋、痴依次产生隆、赤巴、培根,三者之间互为因果,藏医认为人体生病的根本原因就是“不明”引起贪婪、怒和痴愚,扰乱体内“隆、赤巴、培根”三种生命活动的功能物质的平衡而发生各种疾病。

藏医学体系精粹——藏医药理学

藏医药理学是藏医学体系中一个重要组成部分,其独特的理论体系和丰富的实践经验,在整个传统医学理论与实践中独树一帜。

藏医药理学的历史很悠久,根据藏医历史记载,雪域高原的人们在寻找食物的过程中,也逐渐寻找到了解除病痛和缓解疾病的药物。藏医学专家在远古时代就总结出了“有毒就有药”的经验理论。因此,藏医药理学的基础理论和实践方法,经过历代医家的不断探索和实践,尤其在公元8世纪时,著名藏医学家宇托云丹贡布著了《四部医典》这部医学巨著,不仅系统收录了历代的精华,而且奠定了完整的药理学理论基础。一切药物都是由土、水、火、风、空五大元素生成的。土为药物生长的依靠和根本;水为药物生长所需的汁液;火为药物生长的热能;风为药物生长、运行的动力;空为药物生长、发育的空间。根据这五大元素的作用,这些药物具有八性、六味、三化味、十七效能等功效。所谓八性,即重、腻(润)、凉、钝、轻、糙(粗)、热、锐(速);六味,即甘、酸、苦、辣、咸、涩;三化味,即药物的六味经过胃液的作用,转化为甘、酸、苦三味;十七效能,即药物的柔、重、热、润、稳、寒、钝、凉、软、稀、干、温、轻、锐、糙、动、燥。藏药的分类主要不以性味、化味、功效来分,而以生态来分,可分为13类,即珍宝类药物、石类药物、土类药物、汁液精华类药物、树类药物、湿生草类药物、旱生类药物、盐碱类药物、动物类药物、作物类药物、水类药物、火类药物、加工炮制类药物。

17世纪,藏医学家桑吉嘉措著有《四部医典蓝琉璃》,根据这本注释形成了《四部医典》系列挂图,对药物分类基本以植物、动物和矿物的分类进行了归纳。后来在《晶珠本草》这部药物学巨著中,进行了详细的叙述。